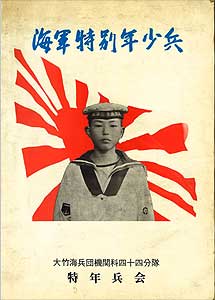

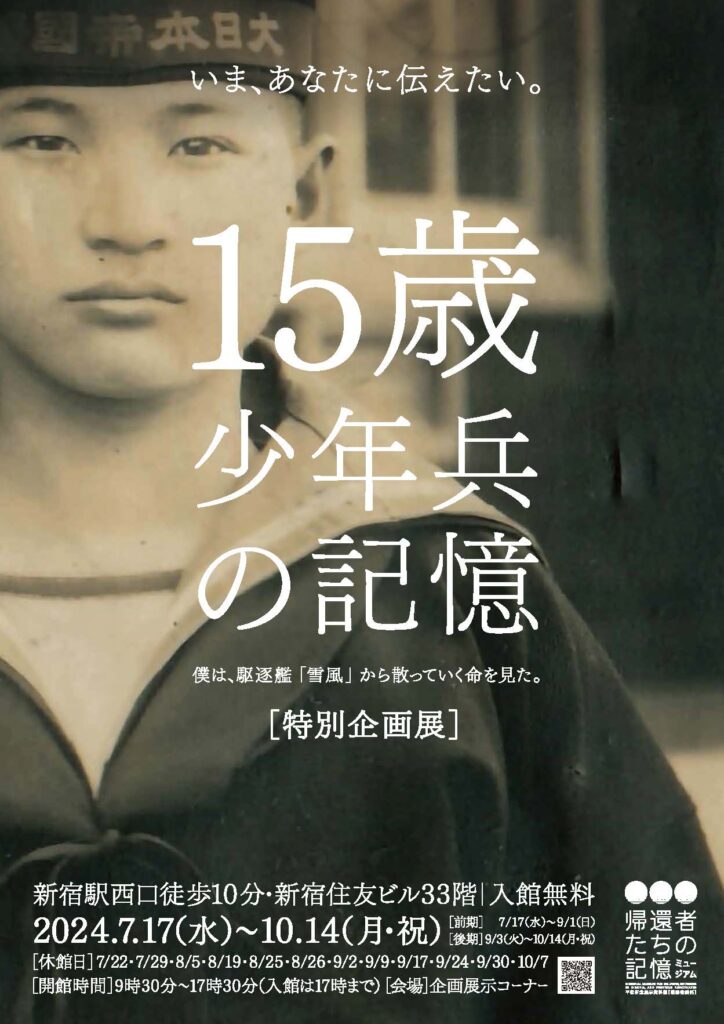

幕末會津藩的白虎隊壯烈犧牲並不是千古絕唱,80年後少年們後繼有人,外號就叫「昭和白虎隊」,也有「幻之少年兵」的稱謂。

太平洋戰爭末期,日本已是強弩之末。成年男子死的死傷的傷,日本依然不想投降,想出了創辦平均年齡14歲的「海軍特別少年兵」。

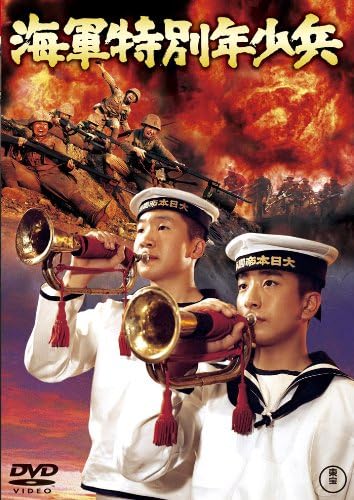

1972年東寶株式會社為紀念成立40週年,找來今井正導演拍攝了同名電影《海軍特別少年兵》讓他們的故事重見天日。有興趣了解少年兵的培育以及成長,這是非常有意義的教材。

今井正導演在1953年及1995年分別拍攝過《姬百合之塔》,與《海軍特別少年兵》一樣,同為描述太平洋戰爭中未成年的少男少女們眼中的世界。

與其說《海軍特別少年兵》是描繪戰爭的電影,不如說這是以塞班島戰爭為首尾的「軍國主義少年成長日記」。事實上在此電影中,戰爭的場面只有短短10來分鐘,其他都是學校上課情景、體能訓練、師生情誼、同學成長、家庭關係等等,如同男校學生的成長故事。

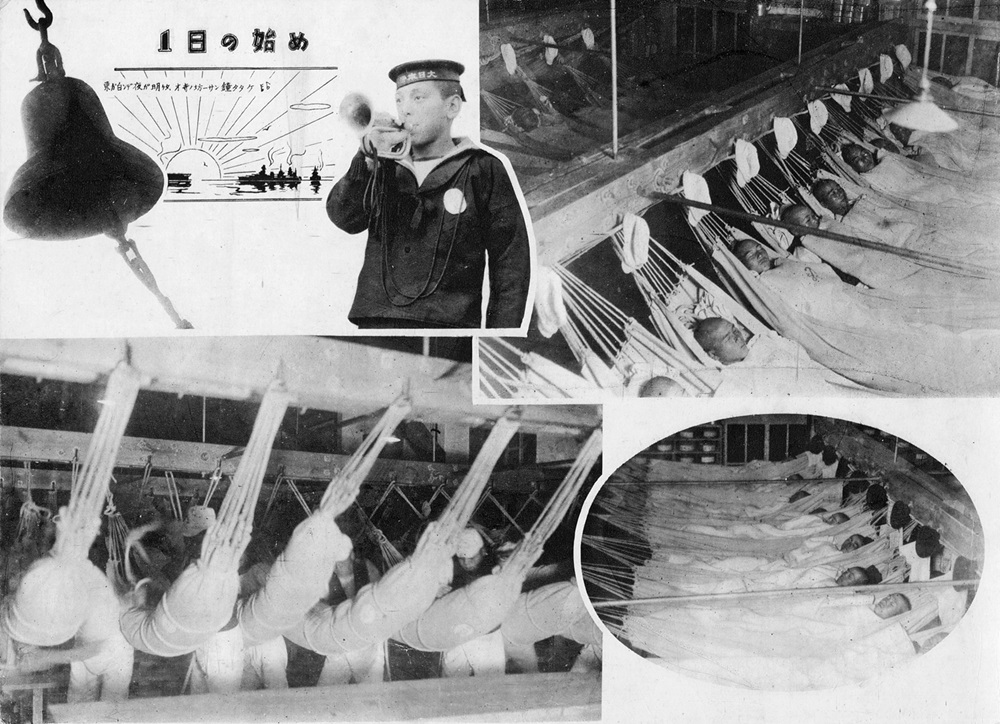

故事的背景是昭和18年6月,位於神奈川縣三浦郡武山村的橫須賀第二海兵團(後來的武山海兵團)。

電影開首,來自東北貧困村落的孩子們在學校自我介紹。他們有孤兒姐弟、酗酒父親赤貧家庭的孩子、還有自戊辰戰爭起代代男丁當兵戰死沙場的家庭的孩子。透過這些家庭我們看到戰爭期間日本普遍平民的生活:姐姐當娼養活弟弟,弟弟希望讓姐姐負擔減輕;酗酒父親的孩子偷偷請同學把薪金交給可憐的母親;還有對戰爭死亡已經盲目的母親偷偷為孩子入伍而傷心。

什麼樣他們立志要成為海軍的少年兵呢?監督巧妙地讓大家看到窮苦孩子當兵賺到每個月3円的工資,對他們來說彌足珍貴;還有墓地裏寺廟主持的循循善誘:「戰死沙場是光榮至上的事情」,

使14歲孩子們瘦弱的身軀不得不抬頭挺胸,抖足精神擔起成年人沉重的義務和責任。

少年兵的學校生活是有規律的男子宿舍,也是軍人學校。他們的老師是帝國大學畢業的工藤教班長。工藤老師是個年輕的軍人,他訓練孩子們相撲、划艇、教他們知識、傳授他們簡單英語。校園生活讓這大男孩和小男孩們建立起濃厚的師生情誼。

在一次野外定向練習時,有酗酒父親的孩子不小心丟掉了配刀,工藤教班長陪同他徹夜搜尋。孩子認為丟掉了天皇的刀抵受不住壓力自殺了。找到配刀的工藤和同學們抱屍痛哭。這是太平洋戰爭版的「學童自殺案」。

又有一次,練習相撲時一個孩子倒下了,工藤訓練他繼續努力。經過多次失敗,孩子終於推倒了對手。工藤說:「只要你們願意堅持,一定會看到勝利。」現代社會中為人師表亦必定如此訓誨學生,但是導演在這裏為少年們在塞班島奮不顧身堅持到最後慘死埋下了伏筆。

完成培訓的少年兵和工藤都被分配都是硫磺島守備。在漫天炮火中工藤眼見大局已定,打算勸說孩子們不要無謂負死,但是被學校教育洗禮過後的孩子們就在老師眼前眼前衝入敵陣卻雙雙中槍倒下。

電影最後一幕塞班島上美軍們百感交集,驚訝這麼小的孩子不應當兵:

Oh Look! He is only a child. They must be suffer from the barrow. Thats a god damn Shame.

其中一位還未死的孩子抬頭說:I am not a child.

美軍:Look! He is not dead!!

孩子:I am a soldier!

美軍:Don’t move!!

孩子:俺たちは海軍特別少年兵!

美軍開槍。孩子真正倒下了。

在這裏導演來個首尾呼應,讓少年兵想起學校教過的英文,臨死前對美軍們驕傲地說了一句「I am a soldier」——就在不遠處剛剛倒下的工藤教班長、不、工藤兵曹,不正正就是當年教他英語的人嗎?

雖然這個比喻略為奇怪,《海軍特別少年兵》中孩子們成長故事讓我想起經典日劇《龍櫻》。《龍櫻》的學生們的未來是彩色的,但少年兵們的成長過後卻沒有將來。他們還未享受過青春的感覺便為了國家、天皇等總總跟他們生活極為遙遠的人物和事情披上戰衣,發育未完全的四肢擔起了步槍和手榴彈,成為戰場上炮灰後備軍。

延伸閱讀: