我的「二戰日本電影之旅」(!?)繼塞班、硫磺島之後,終於來到軍人與島民死傷枕藉的沖繩。

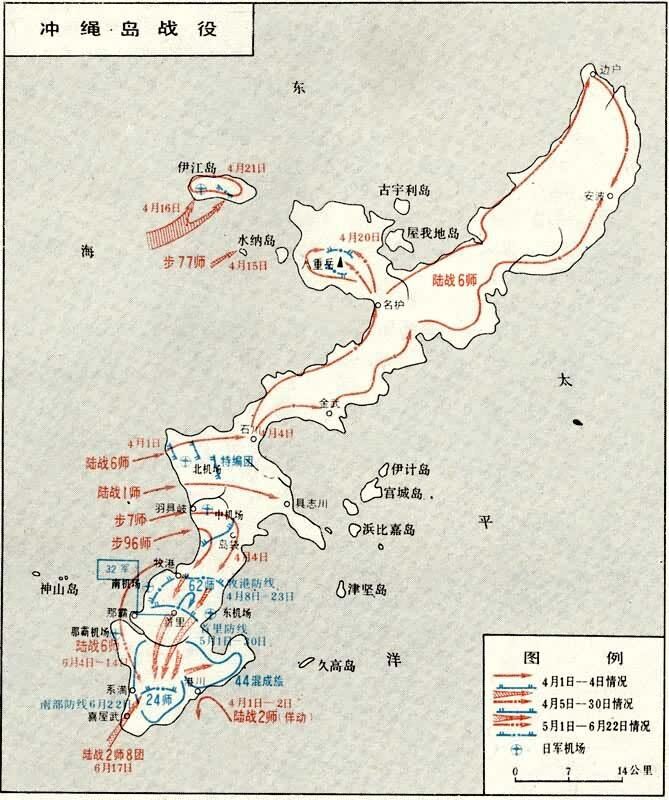

昭和戰爭電影必見的丹波哲郎、仲代達矢擔當主角的《激動的昭和史 沖繩決戰》於1971年上映,其後以沖繩戰役為主題的似乎要等到2022年《島守之塔》,足足半個世紀。

2025年80周年,中國大陸拍了《南京照相館》。從《沖繩決戰》到《南京照相館》,電影拍攝時間跨越了半個世紀以上,內容也南轅北轍。兩個電影題材分別是美軍攻打沖繩和日軍肆虐南京,兩者都人間地獄。

大家都是地獄,但日本的確是發動戰爭的軸心國。日本人民沒有選擇和平的權利,上面說要戰爭你就要當兵。如果不降臨在日本、活在中國呢?也不見得很幸福。

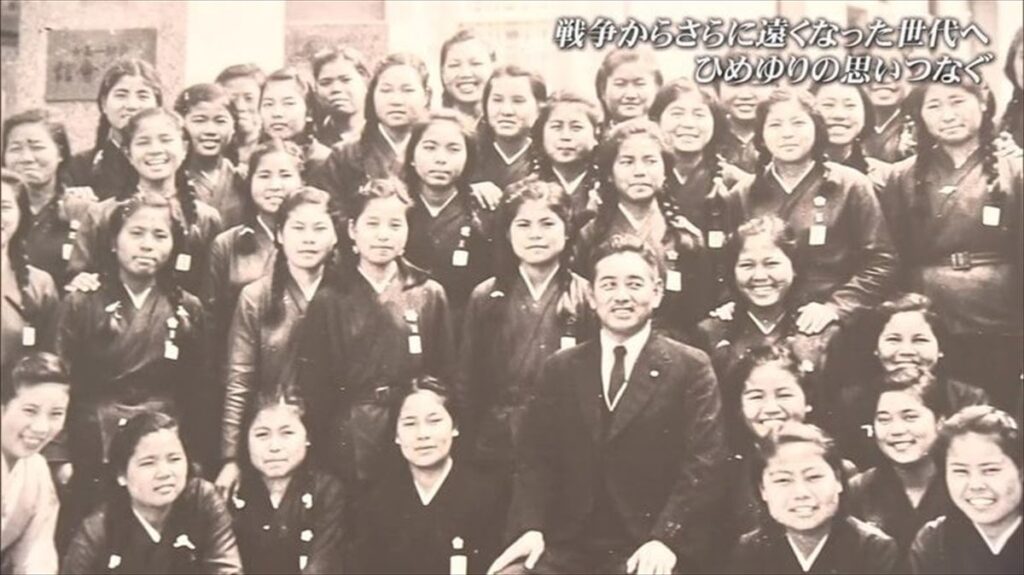

沖繩戰役向以少男少女「鐵血勤皇隊」「姬百合學徒隊」的悲壯聞名。拍攝於1970年代的戰爭電影向來重本,《激動の昭和史 沖縄決戦》的爆炸場面極多,一天只是炸藥成本已是150萬円——這可是1970年代的150萬円啊。電影還製作了增援的大和號模型,但作為沖繩之役的配角就只有幾分鐘。它採用了大和號上的人留下的文字,為沉沒的巨艦留下真實的遺言。

爆炸場面再震撼也不及大批平民在營幕前失去性命的場面驚人。沖繩戰役最為人心塞之處正是「滅島式」的傷亡,被殺的、自殺的、傷重不治的、還有失蹤不見的。連《島守之塔》主角的沖繩縣知事島田叡,最後也是不見遺骸的——戰後有目擊者說他自盡了,也有說是戰死了。

在21世紀的二戰電影如紀念大場榮的塞班島電影《太平洋的奇蹟》中,對「玉碎」「切腹」的場面拍攝手法相對含蓄,沒有那麼多驚心動魄的臨死神態與斷肢死體的大特寫。

現代的觀眾——特別是小孩子沒有經歷過戰爭,太可怕的場面對小朋友的精神發展也不利,這是我們現在都知道的事情。就好像以前沒有電影三級制,大家都不在意裸露鏡頭與暴力鏡頭,直至90年代風氣一轉,就變成約定俗成了。

我想起早幾個月紅了的《南京照相館》。

先不質疑《直京照相館》是現實改編的故事,其悲壯與感人程度不會輸給《來自雪國的遺書》。

在日本戰爭電影的方程式裏,平民永遠是無辜的,即使在戰場上,他們依然身上散發着人性的光輝。電影要帶出的就是和平盛世我們很幸福,父輩曾經拼命上戰場對抗敵人,我們不要遺忘。

以上這一點全地球的的二戰電影基本上是同樣,但中國抗日電影會為相同和苦難再多一層叫「仇恨」的外衣:中國的電影中,主角常對着鏡頭向電影院群眾呼喚「無忘國恥、殺光日本鬼子」!然後媒體都會報道,電影院裏的觀眾淚流滿面,一起揮拳回應:「殺光日本人!」

——無論是拍攝的角度與媒體的報導,盡量「煽情」方為正道。

紐約時報:《南京照相館》等抗戰電影熱映,記錄歷史還是灌輸仇恨?

對於日本電影在處理戰爭話題時的「和平」作風,中國媒體往往批評得毫不留情:「日本人只看到自己作為受害者,卻看不到自己是侵略者!日本人沒有一個人是無辜的!中國人民的生命就是因為日本鬼子失去的!」即使來到今天,在部分中國人眼中「日本人」乃一整體,戰場上殺紅了眼的日本兵,跟隨便列車趕着上班的隨便一個日本平民依然毫無分別。

戰爭講的就是人類之間的仇恨跟國家的對立。

在《決戰沖繩》中也有女學生跑到軍事重地,大聲呼叫要殺死美國人。這一點跟《南京照相館》的中國平民認為日本人都是禽獸情感上毫無分別。

中國的二戰電影要帶出的信息是喚醒已撫平的傷疤讓大家活在仇恨之中、遠多於提醒我們活在和平年代的幸福。與其說是讓大家反思戰爭的殘酷去避免重蹈覆轍,不如說是在平靜的湖面故意拋下大小石頭製造一圈又一圈的漣漪,以愛國之名轉移民眾對國內經濟問題的視線,窗口一致對外,損害的卻是難得修補了的中日關係,直接受害人是安分守己在日本生活的中國同胞們。

諷刺的是,社會的包容讓中國也出現了不同的聲音和表態。一起去看抗日電影的是中國人、擠滿東京大阪京都街頭爆買的也是中國人。每個中國人都有自己的想法,有人選擇仇恨,有人選擇旅行,這也是民主自由和文化共融的例子吧。

圖:日本戰時宣傳品

話題再回到沖繩。

本來在沖繩戰役前一年 1944年8月21日,一艘載着沖繩縣平民疏散的貨船「對馬丸」被美軍擊沉,1500人罹難,當中大部分為學童。留下在沖繩本島的民眾,最後也逃不過高呼「萬歲」,生為日本人、死為日本鬼的命運。

我又不禁想:二戰死的沖繩人,真的那麼「日本」嗎?本來沖繩是跟中國友好的琉球王國,明治年代成為日本一部份;二戰倒楣死了大量人口又被送到美國手中,一直到1971年才再成為日本一部分。

今年適逢2025年終戰80週年,沖繩亦辦過活動紀念這10萬亡靈。80年前的亡靈安息了、1971年看電影的人也很多過身了、2000年香港張國榮和王菲《戀戰沖繩》也成為歷史了。

從血戰到戀戰,從血染沙場到渡假海灘,沖繩啊!辛苦您了。

延伸閱讀: