去年我參加了2024年香港法國五月活動K11 Musea展覽館的「臥遊無界【中國工藝與當代藝術】」,由本地陶瓷藝術家Leo Wong帶領下,首次從路易十四和康熙皇帝的「筆友」角度去探討歐亞兩大國的學術及藝術交流。

臥遊無界【中國工藝與當代藝術】在描金工藝中發現大航海時代中歐交流

適逢今年中法建交60周年,香港西九文化區的故宮博物館以氣勢磅礴的紫禁城與輝煌華麗的凡爾賽宮為主線,把400年前中國和法國惺惺相惜,互補長短,成就兩大雄獅的輝煌歷史。

才剛走入展覽廳,便看見沉重精巧的巨型鑰匙。凡爾賽宮見證一代又一代法國王室成員的誕生與離世,這精美的鑰匙能夠打開凡爾賽宮皇家禮拜堂大門,我們就從這裏神遊400年前的法國凡爾賽宮⋯⋯

凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙 約1710年

在鑰匙之後的展廳展出教科書上屢次出現的油畫,尤其是中心的「1782年的法國王室家庭成員」作品,往往是法國大革命前奏曲出現的歷史見證畫作。

畫中的法國王室成員圍繞着剛出生不久的王太子。他是國王路易十六和王后瑪麗•安東妮自1770年婚後期盼已久的男性子嗣,1781年10月22日誕生於凡爾賽宮,在1789年法國大革命中以八歲之年齡被送上斷頭台。

大航海時代中國與歐洲國家開始越洋經濟貿易,令「文化界線」不再受限於地理疆域。中西藝術傳統可以直接引用、重新詮釋、甚至以反思固有形式重新展現。

此銀壺是1686年暹羅(今泰國)使節送給路易十四的外交禮物中已知唯一存世的器物,也是罕見的中國銷售海外的早期銀器。此類中國工藝品,見證了法國宮廷對中國的興趣。壺柄和長流仿竹木肌理,中國風格鮮明。此壺在納入法國王室收藏後,壺底添加了王室盾形徽章。

【遠東藝術對歐洲的衝擊:Japonisme And Chinoiserie】2023展覽「綺麗浮華:法式中國風」

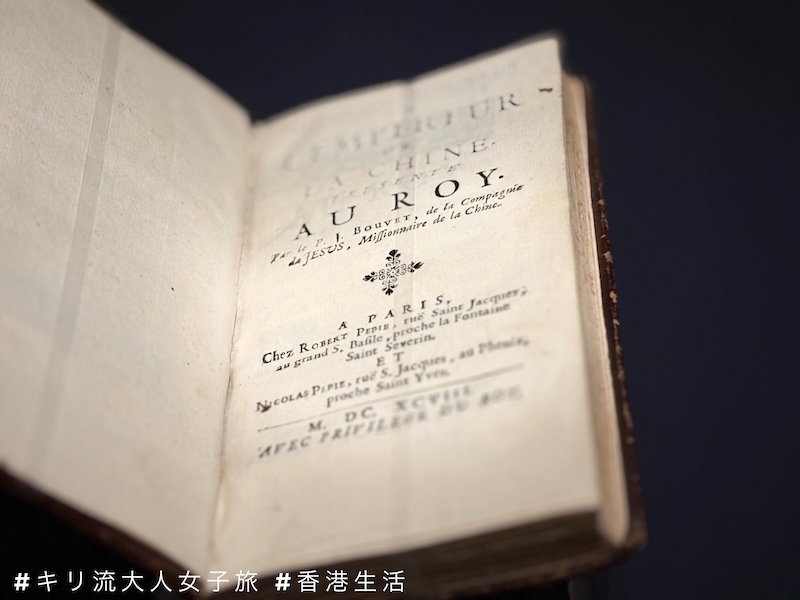

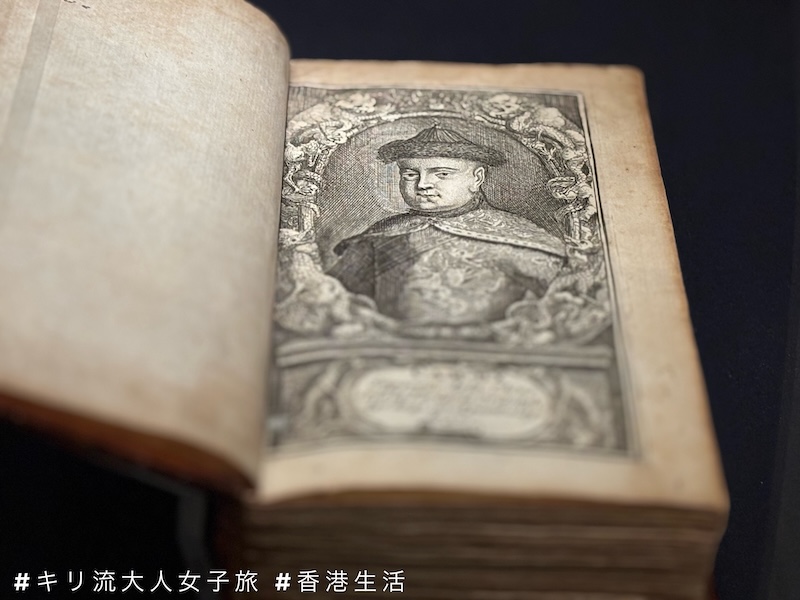

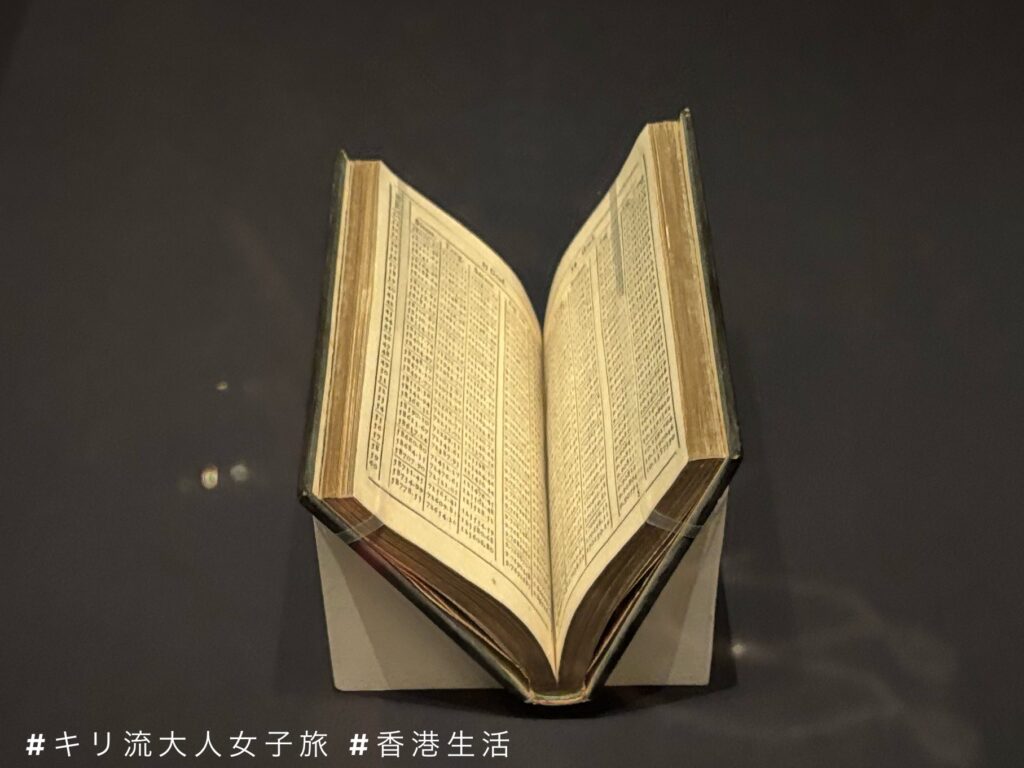

接着是母校香港中文大學圖書館借出的展品:《康熙帝傳》出版:巴黎,Robert Peple & Nicoles Peple1698年以及《中國近事報道》出版:阿姆斯特丹,Henrl Desbordes & Antoine Sohelte 1608年第三版

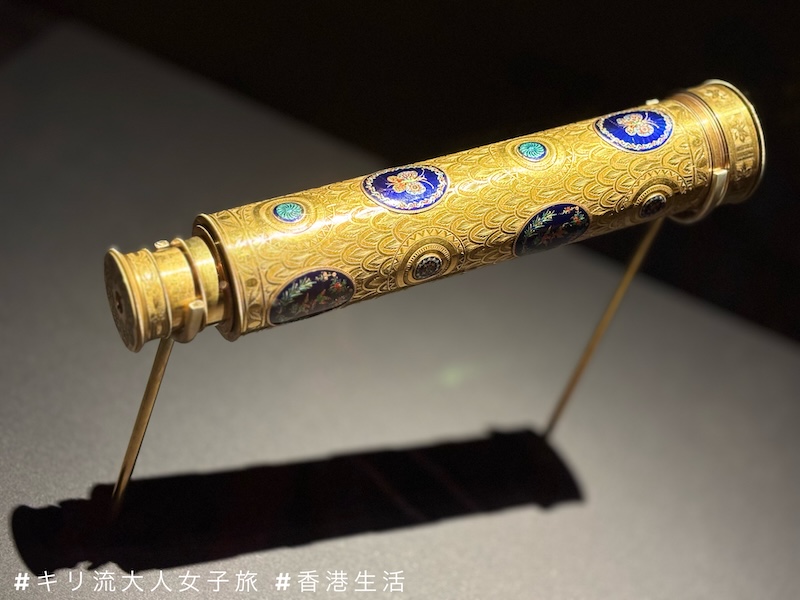

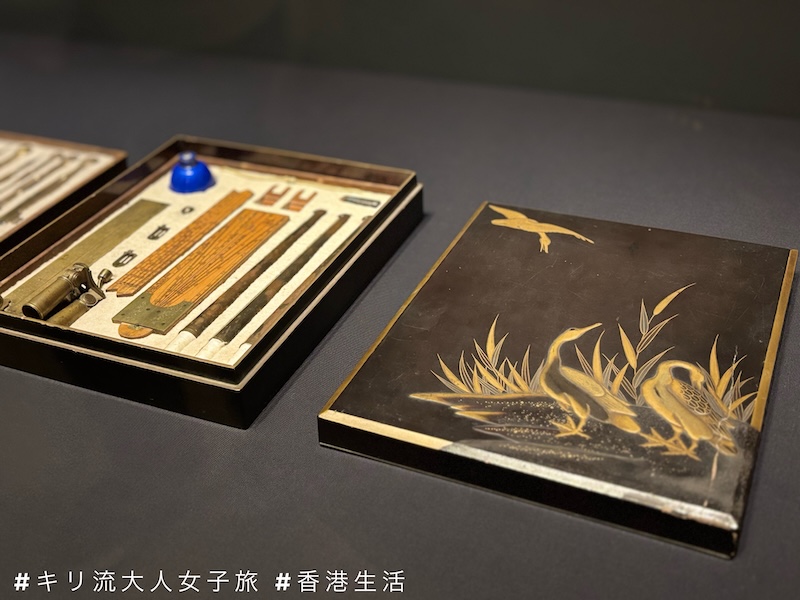

繪圖儀器套装 清康熙(1662-1722年)

康熙帝篤愛數學,紫禁城中不乏數學儀器,既有舶來,亦有自製。

量角器由巴黎的邁克爾•巴特菲爾德工作坊製造,用於測量角度;比例規的雛形由意大利科學家伽利略發明,用於計算比例、面積、體積等;此比例規為清宮自製。

繪圖儀器套裝則集法國製和清宮自製儀器於一體,又以日本蒔繪漆盒收納,便於攜帶。

在凡爾賽宮的展品中亦有日本漆盒同場展覽,這是江戶時代製作的日本山水樓閣紋蒔繪方盒。

《幾何原本》底本:伊涅斯-加斯東 巴蒂(1636-1673年)翻譯:張誠(1654-1707年)、白晉(1656-1730年)抄寫:内府抄工 清康熙,約1690年代內府抄本;紙本墨書

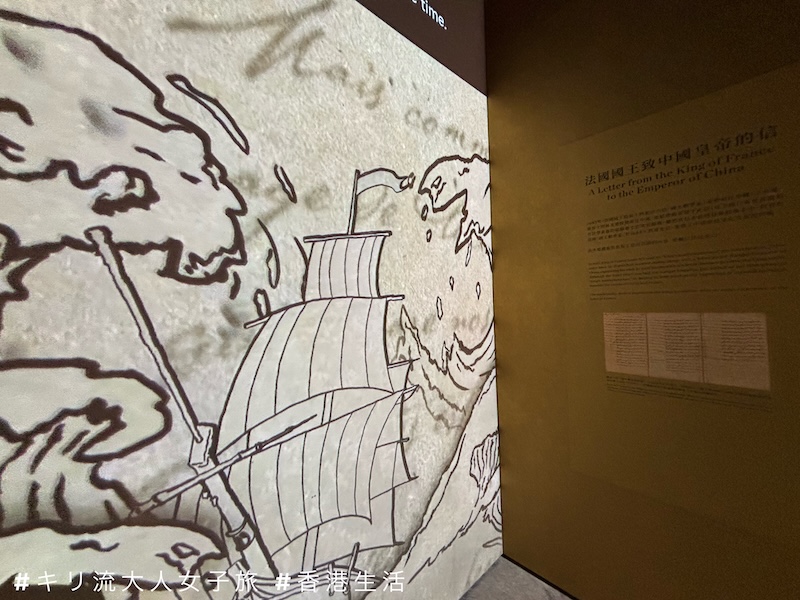

1688年,路易十四曾經給遠方的康熙皇帝寫過一封信。可是由於因為各種原因,這封信一直沒有送到康熙皇帝手上。幸好法國有留下手抄的副本,我們仍然能透過文字想像路易十四的熱情。

“Most High, most Excellent, most Puissant, and most Magnanimous Prince, Our Dearly Beloved Good Friend […]. Being inform’d, that Your Majesty, was desirous to have near your Person, and in your Dominions, a considerable number of Learned Men, very much vers’d in the European Sciences, we resolv’d some Years ago, to send you six Learn’d Mathematicians Our Subjects, to show Your Majesty what ever is most curious in Sciences […]. We have form’d the design, out of a desire to contribute towards Your Majesties satisfaction, to send you some more of the same Father Jesuits who are Our Mathematicians, with Count Syri, by Land, which is the shortest, and safest way, to the end they may be the first, near Your Majesty. […]

Written at Marly, the 7th of August, 1688. Your most Dear, and Good Friend, Louis.”

(中譯:「至高無上、偉大的王子,最親愛的朋友⋯⋯獲知在陛下身邊與國度中有許多飽學之士傾力投入歐洲科學,我們在多年前決定派送我們的子民,六位數學家,以為陛下帶來我們巴黎城內著名的皇家科學院中最新奇的科學和天文觀察新知;我們計劃派送同樣是耶穌會士,即我們的數學家們,以及敘利伯爵,以最短與較不危險的陸路途徑以便能率先抵達您身邊…」)

法國建築的中式宮殿,以及留下的陶瓷碎片

在中歐交流的過程中,首當其衝的有三種人:傳教士、海員、商人。

① 傳教士:有著其宗教使命傳教士遠航中國,為中國的「西學東漸」與歐洲的「中學西傳」作出了卓越貢獻。

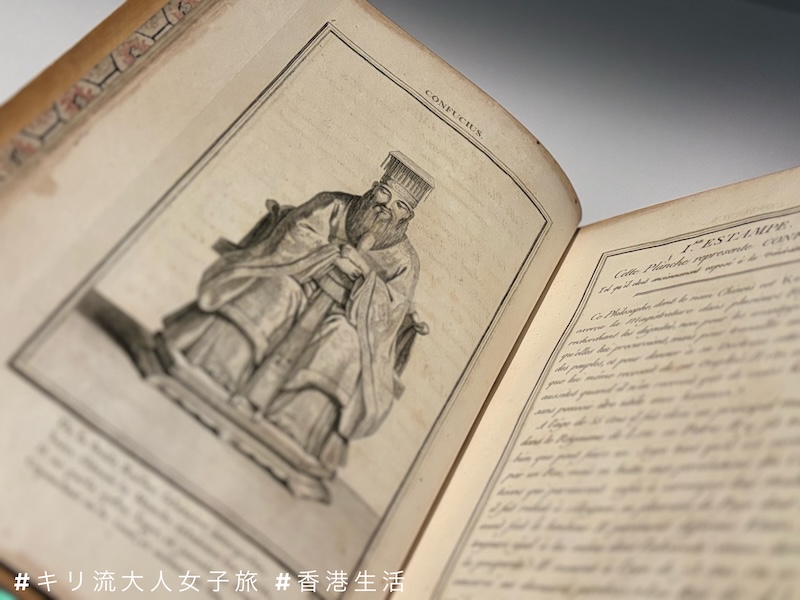

是十七世紀晚期極為活躍的法國傳教士白晉(Joachim Bouvet),於1684年獲得路易十四頒發的「國王數學家」稱號,成為法國科學院院士。他隨後出使中國,並被康熙留在京城任職,為中法文化交流留下了諸多成果。

② 海員:大航海時代的背後,少不了海員的身影。清朝期間也已有不少於1000名的中國人成為荷蘭東印度公司的海員,穿梭在中西的航線之間。

開光花卉人物圖兩截瓶(一對)製造:法國塞弗爾瓷廠,法國,1759-1760年

開光花果圖潘趣酒碗(凡爾賽宮 V.2011.37)

路易十五於1751年向法國文森瓷廠(塞弗爾瓷廠的前身)訂購1,749件晚餐及甜點成套餐具,其中就有這隻用來盛放潘趣酒的碗,此次訂製也是法國首次燒製潘趣酒碗。此時,法國尚未破解中國傳統製瓷工藝,文森瓷廠所出品的「軟瓷」硬度低於真正的瓷。此碗雅稱「天藍」的綠松石藍地色引人矚目,為文森瓷廠首創,釉料由銅和極其昂貴的鈷混合而成。十八世紀歐洲稱清朝為「天朝」,故「天藍」可能是對中國的致敬。

彩繪描金花卉碟(故宮博物院)製造:法國塞弗爾瓷廠 1786年

1756年,陶瓷製造廠自文森遷至塞弗爾,在法國王室的贊助下,匯集了全國最優秀的工匠、畫家和鍍金師。有趣的是,此瓷碟及其他多件塞弗爾瓷遠渡重洋,為清宮所收藏。造辦處還為它量身訂造了一個木盒,正面刻有描述來歷的字樣「乾隆年製洋瓷五彩碟一對」。這些法國瓷器進入紫禁城的途經仍是一個謎:也許是路易十五和路易十六的外交禮物,或傳教士所饋贈,亦或是中法貿易商品。

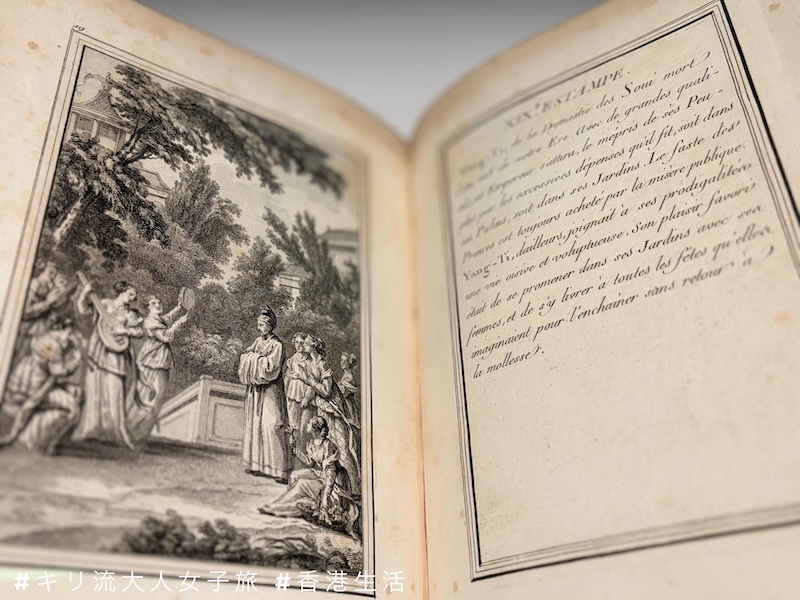

例子有法國人Frangois Froger。1698年,22歳的Froger完成南美之行不久便開始中國之旅,後來出版了一本關於這次航行的遊記「A relation of a Voyage」。

③ 商人:商人們熱衷於航海探索,以發現新的貿易途徑。大航海時代的開啟,也是因為商人們迫切需要找到從西歐前往亞洲的海路航線,以帶回東方的香料。

例子有巴黎富商Jourdan de Groussey。在傳教士白晉的遊說下,他著手開拓中法的貿易航路,並從法國政府手中購得船隻。第一次航行就帶回了中國的漆器、瓷器等工藝品,引發熱銷。

十七、十八世紀,中國陶瓷是世界聞名的珍品。在清宮,工匠藉法國傳教士引入的歐洲琺瑯料和技術,創燒出新的瓷器品類。

中國外銷瓷遠渡重洋,為法國王室和貴族所珍藏。法國陶瓷業從製造仿中國瓷器外觀的陶器起步,再憑藉在利摩日附近發現的高嶺土,終於燒製出真正的瓷器。在宮廷的支持下,法國塞弗爾瓷廠發展迅速,一些精美的塞弗爾瓷器亦進人清宮,成就了兩個宮廷陶瓷收藏與交流的一段佳話。

菊花紋壺(故宮博物院)法國,1783年

纏枝蓮紋執壺(故宮博物院)法國,1775-1783年

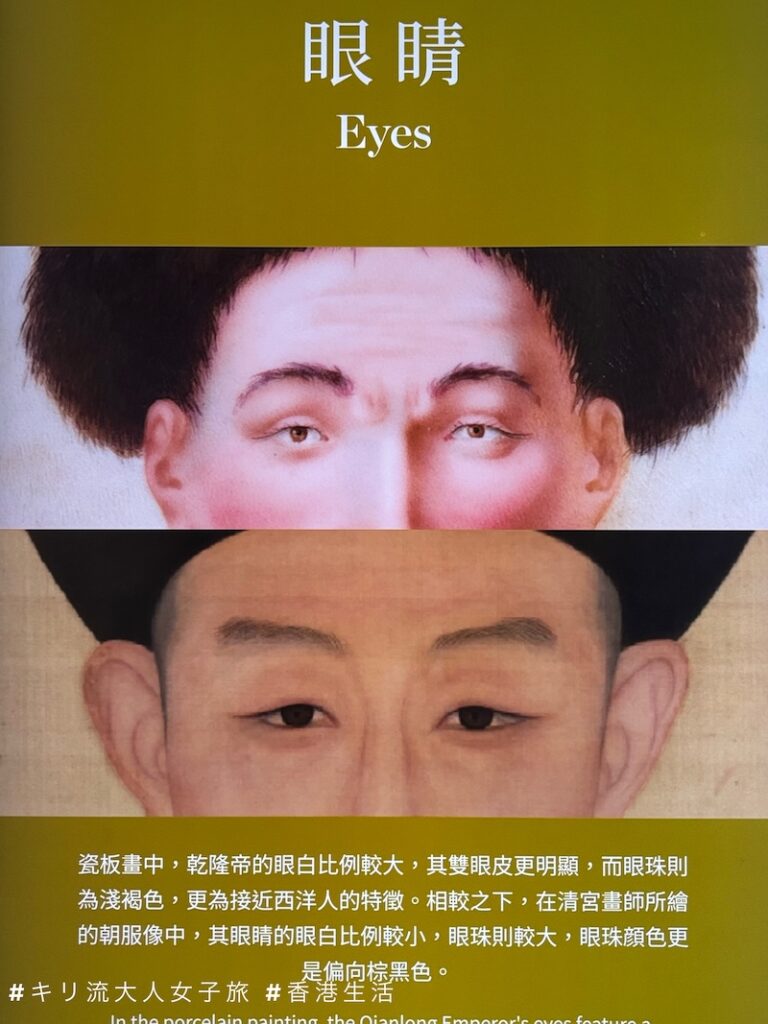

展覽另一項史無前例的展品是有關採用法國與中國畫家筆下乾隆皇帝肖像,仔細觀察中國和法國400年前人像繪畫技術的分歧。

清宮裏的法國畫家

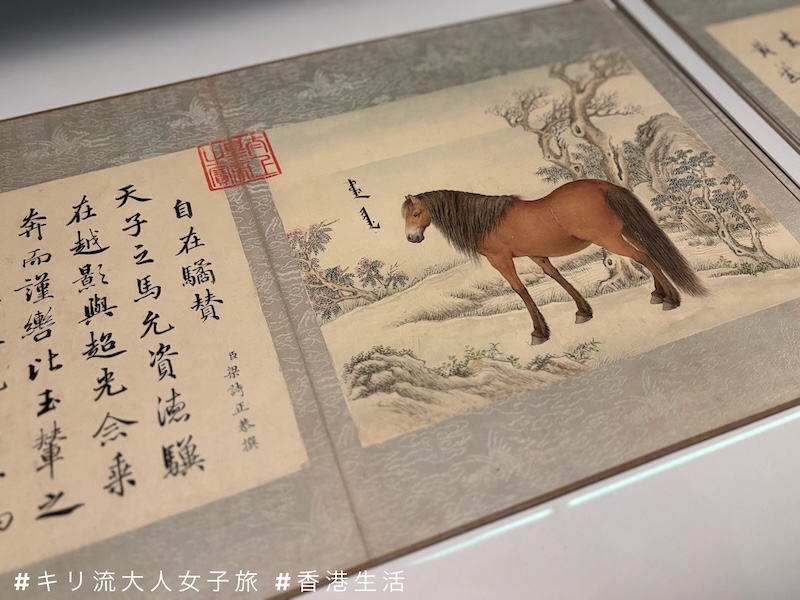

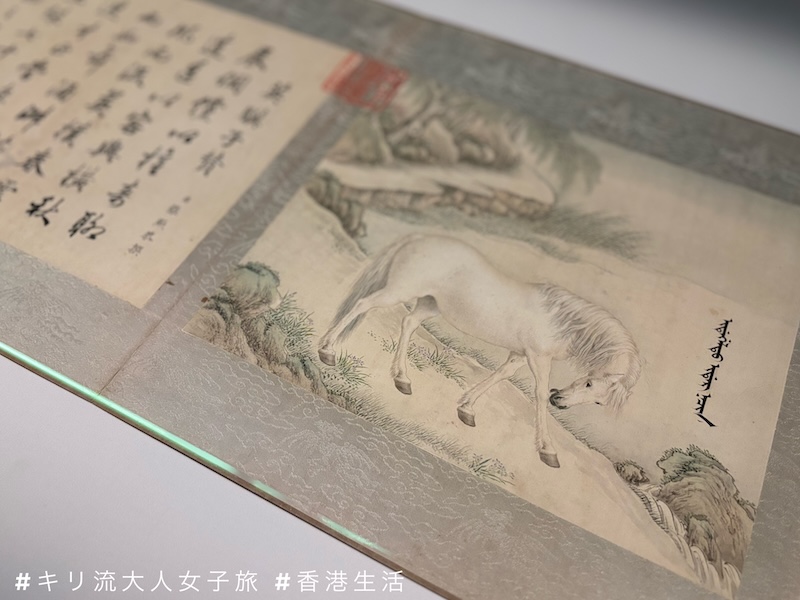

十八世紀,法國耶穌會士畫家王致誠(1702-1768年)、賀清泰(1735-1813年)等先後來華。在乾隆帝(1736-1795年在位)的授意下,他們的畫作融合了西方線性透視和中國傳統繪畫的畫法和材料,形成了中法元素交融的新風。

此外,法國畫家還常常奉皇帝之命參與銅版畫底稿及玻璃畫的創作,豐富了清宮藝術的媒介。

透過他們筆下的駿馬配合中國傳統的山水畫背景,讓中國和法國的藝術共融更上一層樓了。

展覽詳情:

「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」展覽連結了展示別具歷史意義的珍貴文物,細說中法之間深遠綿長的文化交流。

展覽分為4個單元,每個單元的布展都細節滿分,分別為「兩座宮殿」、「科學與外交」、「工藝互鑒與創新」、「藝術與新知」。展覽精選近150件珍貴文物,種類多元,包括宮廷肖像、瓷器、琺琅器等,當中有8件國家級文物,以及凡爾賽宮珍貴館藏和近年的新藏品。

大部分展品更是首次在香港展出。香港海事博物館和香港中文大學圖書館亦慷慨提供部分借展文物。

延伸閱讀: