本文講述日本的和服演變與第二次世界大戰的關係,由我的朋友Kimono Coordinator Sato小姐創作。

本文經過作者授權翻譯成繁體中文,請勿轉載。

Sato小姐的網站:https://note.com/sato_kimono

日文版本原文: https://note.com/sato_kimono/n/n6ebbb436c542

文章正文

各位好我是Kimono Coordinator Sato。

今年是二次世界大戰結束的75周年,比起以往今年會特別多有關第二次世界大戰以及太平洋戰爭的消息以及新聞吧。

由於喜歡收藏古董和服,有很多機會都能夠感受到戰爭的存在。其實我第一次穿着的古董和服,就是親戚出讓給我的銘仙。

這件銘仙是親戚中一位婆婆年輕的時候因為戰爭錯過了穿着的機會的一件和服。「那個時候穿着浮誇的服裝會被責罵不是日本國民⋯⋯」這位婆婆告訴我的說話現在還歷歷在目。

並不只限於日本,戰爭對社會有非常大的影響。時尚能夠反映時勢,當然亦會有巨大的變化。今日我會為大家寫下透過時尚我能夠感受到的有關戰爭的想法。

① 技術斷絕

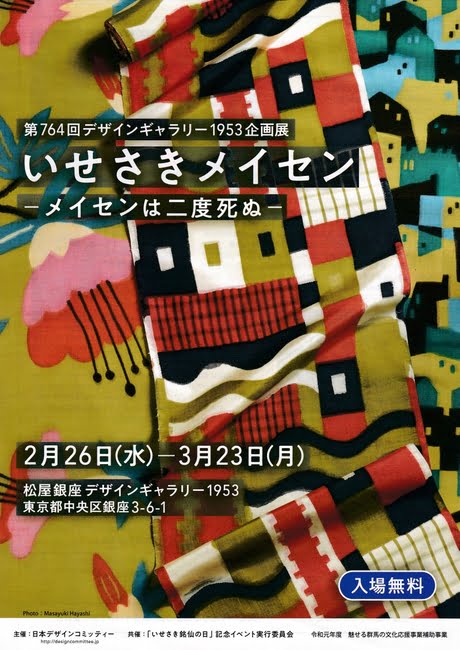

今年三月參觀了東京銀座松屋百貨店舉行的展覽「伊勢崎銘仙~銘仙再次死亡」之後曾經寫過一篇文章講銘仙製造技術的衰退。

要復興本來製造已經困難的伊勢崎銘仙不在話下,在幾年戰爭中製造時必須使用的工具早就散失。結局就是沒有可能再次製造。因為這個情況才會出現「再次死亡」這個略為激進的題目吧。

另一個令銘仙製造困難的事情相信是群馬縣伊勢崎市以及埼玉縣熊谷市受到空襲的原因。當時前者的紡織以及後者周邊的蠶桑都曾經盛極一時。

除了市內的工廠,還有飛機的工廠。 (参考 wikipedia:伊勢崎空襲)

最能夠體現當時紡織業的繁榮首推富岡製糸場。現在已經成為旅遊景點,亦登陸在世界遺產。據說這個地方避過了空襲,即使在戰爭之中亦有繼續生產營業。

除了關東地區,另外還有位於四國愛媛縣八幡浜市、明治17年創立的愛媛養蠶。

愛媛縣相對受到空襲的影響比較細小,以前古老的工場依然殘留。即使到今天我們還能夠感受到因為空襲被銷毁失去的工業設施的氣氛場景。

這裏現在依然有繼續養蠶,太好了。

這裏是同樣位於四國愛媛縣八幡浜市的舊東洋紡織,建築物以及橋樑都是昭和初年的建築。兩者都很宏偉。

工業設施輸給戰時毁壞,經濟損失龐大自然亦令生產力下降。

除此以外好像空襲這種直接的摧毁之外物資欠缺亦對當時社會有舉足輕重的影響。

可能有一點扯開話題,我是崎玉南部出身的人,祖母曾經告訴我這裏曾經有「地標一樣的工業設施」。轟炸工業設施的飛機曾經停在附近的主要車站,還攻擊普通平民百姓的說話也聽過不只一次。

② 從戰爭中誕生的時尚

另一方面,如果沒有戰爭就不會興起的時尚也是存在的。有一次我無意間看到古董的小男孩和服,上面除了有飛機之外還有當時戰爭地區例如東南亞的植物。曾經向收藏家們查詢過這些衣服讓小孩子穿上去的目的—這種考察的機會似乎也不多呢。

以下是「特定非営利活動法人NPO Kimono Archive」找來的圖片:

設計很時尚很可愛,以設計來看不是很了不起嗎?但是會讓自己的孩子穿上這件衣服的當年父母的心情我實在無法理解。

(KIRI按:鄺智文教授指導花紋圖樣為當年戰爭中使用之零式戰機&92式重機槍)

說真的穿着這樣的和服的孩子的相片我是沒有見過,也不排除是因為設計太獨特所以被生產出來。但透過這種和服的存在,依然能夠一窺當時社會局勢原貌。

「上戰場」=「有型」「值得自豪」這種價值觀如果不存在,根本就不會有這樣的圖案設計。

我強烈盼望這種圖案的和服以後不會被生產、也不會有父母讓自己的小孩子穿上身。

接着我們會談論到刺繡的質素亦會在戰爭的環境之下品質下降。

「ペンテ(Pente)」這種用類似油畫的顏料在布料上畫上圖案的和服以及腰帶就是在沒有辦法找到刺繡用的線時候衍生出來的新創作。不過目前還是以訛傳訛,未有實質的證據。

如果要講歐洲的服裝,「乾濕褸(Trench Coat)」原本是第一次世界大戰英國的軍人服裝,第二次世界大戰之前美國也開始流行軍人風格的服飾。

③ 野良著(農業工作使用的服裝)中的「もんぺ(monpe)」跟戰爭中的服裝「もんぺ(monpe)」

雖然基本上是沒有見過實物,但一想起戰爭的印象總會想起monpe這東西。

「女性的和服作為戰爭中的日常衣服很不合適」這種想法之下,monpe成為了普通平民百姓使用的服裝。

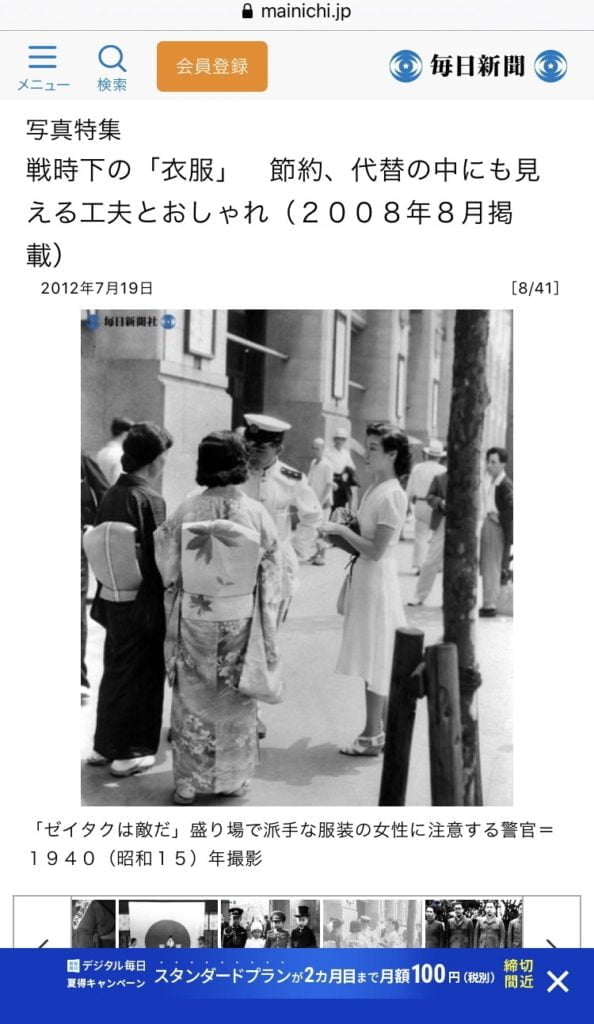

樸實的monpe被推崇的背景是華麗服裝成為批判對象的時候。長期戰爭導致的物資短缺自然會令「控制物欲直至勝利」等等口號成為主流,當時還有使用「奢侈是敵人!」這種說話煽動國民的情緒。

當時日本最大規模的婦女團體、以慈善活動還有社會活動為目的創辦的「愛國婦人會」亦採用了monpe成為當時的制服。

這個團體的創辦人之一的下田歌子是開發女學生制服「行灯袴」的女性。

大家沒有想到原來戰爭對於時尚方面也有這麼大的影響力吧?

在動畫「謝謝你在世界中的角落找到我」也有類似的描繪。穿着稍為華麗的女性把家中的和服重新剪裁成為monpe看來也是定番的場面呢。

好像我祖母那個年紀的女性都曾經分享實際經驗。

「把那些色彩斑斕又漂亮的的和服造成monpe在街上走動喔,哈哈哈。」類似這樣的事情也聽過幾次了,哈哈。

只不過到了戰後日本的生活模式急速西化,結局作為日常衣服的絣和服的需求亦大幅減少。

現在只有久留米絣比較著名,在日常和服之中也算是高級物品。戰爭中monpe的形象最後真的成為了戰爭中的服裝也是無可奈何。

本來農業活動中使用的monpe是很可愛的東西也和戰爭扯不上關係。

今年新年的時候到了丈夫的家庭探訪,在附近的神社大掃除。(Kiri按:Sato丈夫老家在愛媛縣)

話說戰爭的時候monpe是不會穿在腰帶上面,單純好像長褲一樣穿上身。

社會環境以及政可以從時尚的角度去解釋,簡單來說就是「不穿monpe=不夠愛國」。

回到之前段落提到的婆婆的回憶:「穿着突出的衣服就會被批判所以不能穿。」對當時的女性來說大約就是這種理解。

生活在當時的女性要不讓人批判、不突出、迎合大眾主流價值觀,平凡又普通的monpe就完全符合了。

因戰爭導致的文化斷絕

工業城市受到空襲加上戰後急速的西化,和服作為時尚、又或者服裝事實上一直衰退下去。

然後和服成為正統服裝,再次展現新的商業面貌。

「20歲成人禮的振袖就一生人只有一次!超特別!」類似這樣的marketing現在還一直發展呢。

針對結果吧!之前我們曾經提過的絣和服雖然已是相對日常的和服,但如果說在現代社會很普及是怎麼也說不過去的。

經過幾次的空襲以及生活模式西化這些不可逆轉的契機,伴隨着戰前的生活模式發展下來的特有工業、手工業自然就會在時代發展間被淘汰。這種事情不難切身感受到。

我認為戰敗國、還有從以前帝國主義的殖民地都會有共同的地方:本來自身的傳統文化總會在殖民地統治又或者戰爭期間慢慢減退。

當然西化以及近代工業發展會帶來經濟成長,比起戰爭之前市民的生活明顯是改善了。

不怕大家誤解我在說幾句話。「有好的部份」會是事實,但是亦包含了文化的消失斷絕。

戰敗之前大規模的空襲、強迫已經化為焦土的敵國承認敗戰、重新復興自己國家的文化等等問題可以完全放開這種說話實在說不出。

如果被評為「因為戰敗了這是理所當然的」⋯就這樣完結了吧⋯

大量人命財產喪失、化為焦土的日本因為以前的人努力復興才有今天的日本。一旦引起戰爭,被犧牲的總是社會弱勢人士,也就是手無寸鐵的平民百姓。

這些平民百姓日常生活的營營役役,就是每一個國家固有的文化傳承。戰爭絕對不可以再發生!

以上包含了太多各種各樣的內容,教曉我這些事情的就是和服。因為戰爭我們失去的文化已經太多了。

「有很多人命傷亡」

「殘忍的事情不停發生」

只要提到戰爭必定有類似這樣的說話,我亦認同沒有東西比起人命更加重要。只不過透過時尚學到的很多事情我就嘗試以這個機會記錄下來。

經歷過戰爭的祖母過身之後,我透過與實際經歷戰爭的人的對話萌生了「最後世代」這種自覺。(Kiri按:香港的我們亦可以透過向祖父母、曾祖父母打聽戰爭的禍害以及當年他們的經歷,我們會是最後一代聽到口述歷史的一群)

戰爭的話題暗淡沉重,我也不是特別想提起。

但正因為這樣這是我們必須向後世的人類傳遞的重要事件。有公信力的媒體做不同的特輯固然重要,但民間的傳承亦有舉足輕重同等的份量。

延伸閱讀:

支持作者歡迎網購電子書、親臨書店或博客來訂購

日本一人旅 按此

Kiri的東瀛文化觀察手帳 按此