1904年日俄戰爭期間,日本海軍戰略之父秋山真之參考美國及西班牙的戰爭,以閉塞戰術封鎖旅順港對抗俄羅斯艦隊。其後,秋山真之與東鄉平八郎大敗俄羅斯波羅的海艦隊,成為歐洲諸國刮目相看的新強國。

秋山真之的海軍戰略到底從何而來呢?《坂上之雲》說是來自美國人馬漢(Alfred Thayer Mahan)的「海權論」是國際關係和戰略研究。

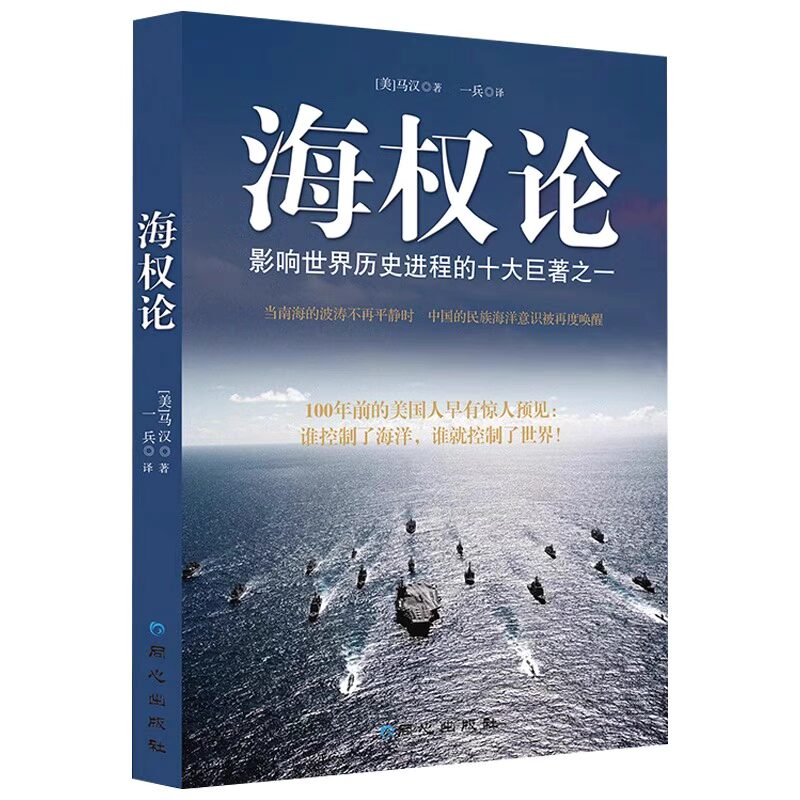

要是各位有興趣也可以找這本入門書看看,書名是《海權論——影響世界歷史進程的十大巨著之一》,同心出版社2012年簡體中文版。另外還有本比較受推介的,由陝西師範大學出版社出版,書名叫《海權論——影響世界格局的海洋艦隊和歷史》。

馬漢最重要的著作是《海權對歷史的影響,1660-1783》(The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783)。英文原版太艱深,我找來了相對通俗易明白的中文版《海權論》,這是把馬漢其他著作及論文結合造成的科普讀物,由於出現過「我在日俄戰爭兩年前、也就是距離現在八年前曾經寫過~」之句子,我推斷內容橫跨到1910年代初。

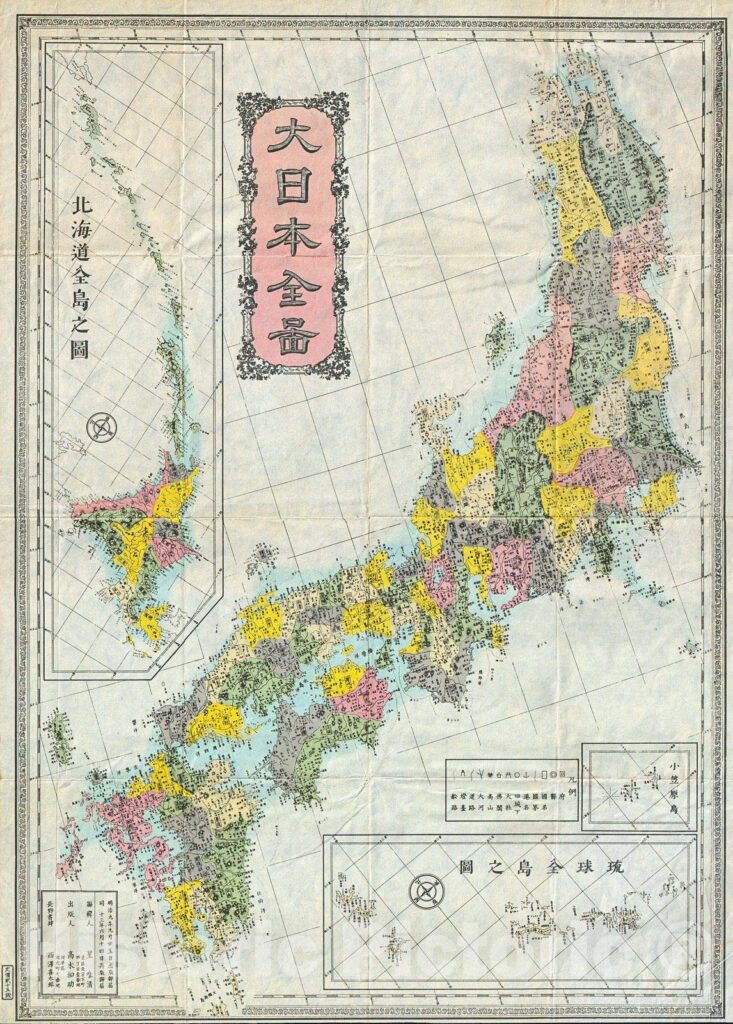

馬漢看Sea Power 和 Sea Rights並非單看他出生兼身處的年代,而是從歐洲人在數百多年間以帆船與戰艦馳騁海面開始。到了19世紀中葉,歐洲諸國透過海洋把勢力推到未開墾的處女地,在遠東建立殖民地擴張經濟及政治力量,例如1842年香港變成為英國殖民地。

在地球的另一端,馬漢的母國——美國在獨立戰爭後,人民集中關心自己國家內部發展,對於歐洲局勢保持冷淡態度,馬漢認為即使不侵略亦必須保衛自己,並且提出美國應留意關於夏威夷、古巴、牙買加的重要性。

現在我們當然知道夏威夷是美國的一部份,早在馬漢的年代,他就提到「夏威夷一旦落入某個強國手中,太平洋將會受到嚴重威脅」;「夏威夷是美國將其生命力向外擴張的必要象徵,我們希望他們自願接受我們先進的文明成果」。

① 地理因素與國民性格

雖然《海權論》一書主力講的是海上發展擴張力量,我作為非軍事宅外行人,繁瑣的歐洲戰爭細節通通不入腦,我更在意馬漢以歐洲諸國地理特色、國民性格對於國運昌隆的影響。

法國路易十四的極權,曾經讓法國軍事發展攀上高峰,可是其後衰敗;至於德國人民具備聽教聽話的傳統,因此上行下效德國的成功最為顯著。其中有個論點我很在意:

馬漢提出「個人需要」和「國家需要」是對立的觀念,需要調節。英國人和美國人骨子裏有着對自由的嚮往和個人權利追求,和德國完全不同。雖然德意志帝國並非羅馬人的傳承,卻和羅馬有着千絲萬縷的聯繫。德國民族性格中有個人服從集體的優點,快速方便促進共同利益,例如完成統一。

② 馬漢眼中的日本和中國

馬漢提到日本在服從方面跟德國如出一轍:「雖然日本沒有和德國處在同一個地區,但是有着強烈的擴張和慾望走到今天,是因為日本人也繼承了個人服從集體的精神。這種精神在古希臘城邦中的斯巴達身上也同樣適用。」

至於日本為什麼能夠瞬間團結呢?他提出日本在長期封閉空間形成獨特精神和生活方式,再加上日本人口集中、尚武傳統、幕府對地方的絕對控制,使日本能發動全身力量,在英明領導下趕上時代。

馬漢怎麼看當時奄奄一息的中國呢?他首先提出中國和日本不可能結盟。無論中國日本在共同抵抗外敵方面有多少共同語言,地理上的接近和民族間的巨大差異讓兩個國家根本無法長期合作。這是因為地理上的接近往往是兩國爭端的來源,滿州是中國、日本、俄國的交接點,同樣是三方軍事和利益的碰撞之地。

活在21世紀的今天,我們都知道日本和俄國至今為了爭奪樺太地區和北方四島還在爭端不斷;至於中日韓在外島的領土問題,也是老生常談。

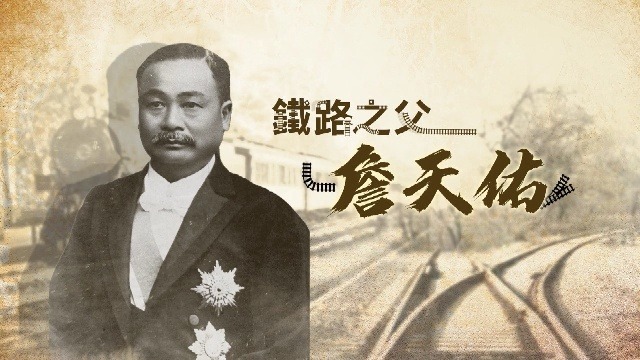

馬漢看到列強瓜分中國強行劃地之餘,對中國的優點又有何看法呢?他認為中國人骨子裏有以和為貴思想,擁有眾多人口和廣闊土地就有變為強國潛力,假如他們能夠發揮身上堅定不移氣質,足夠完成霸業。他讚揚了我非常欣賞的中國鐵道之父詹天佑興建北京伸延到張家口的鐵路,當中沒有一個工程師是外國人。如果中國從過去自我欣賞中擺脫着眼未來,逐步累積自身實力,必然會在世界格局佔重要地位,擺脫枷鎖和防守性政策。

不過在提到詹天佑的名字時,這位美國人還是不忘加上了「畢業於耶魯大學」作為詹天佑的形容詞。

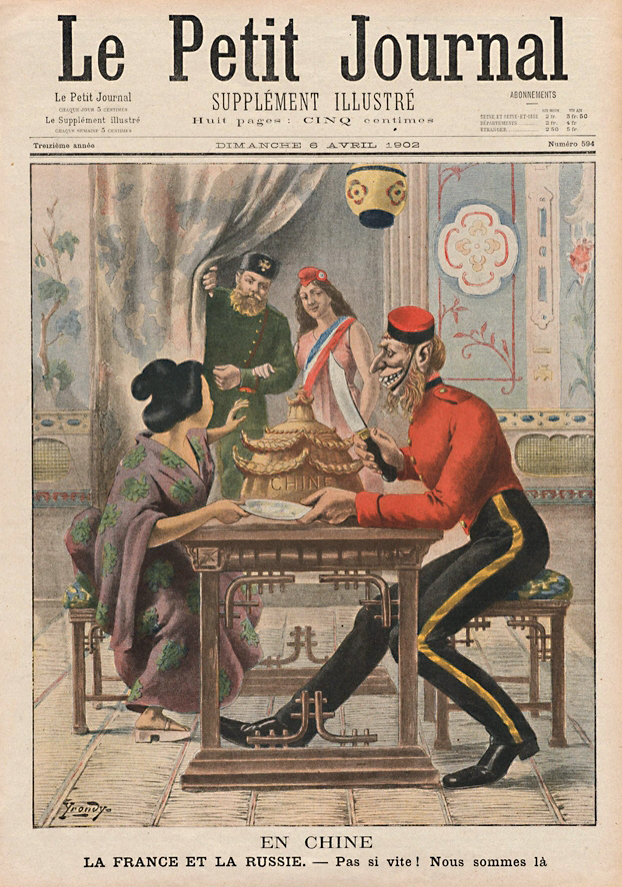

在過往讀歷史課程跑到清朝末年期間總會提到「門戶開放、利益均沾」八個大字。馬漢提出門戶開放取決於各個國家軍事實力平衡,這些國家對中國有濃厚興趣,門戶開放是專門針對中國。雖然無法查明這個詞彙來源,但如果過國際只關心自己利益,他們的看法一定有所不同,在中國土地上的爭端也不會停止。

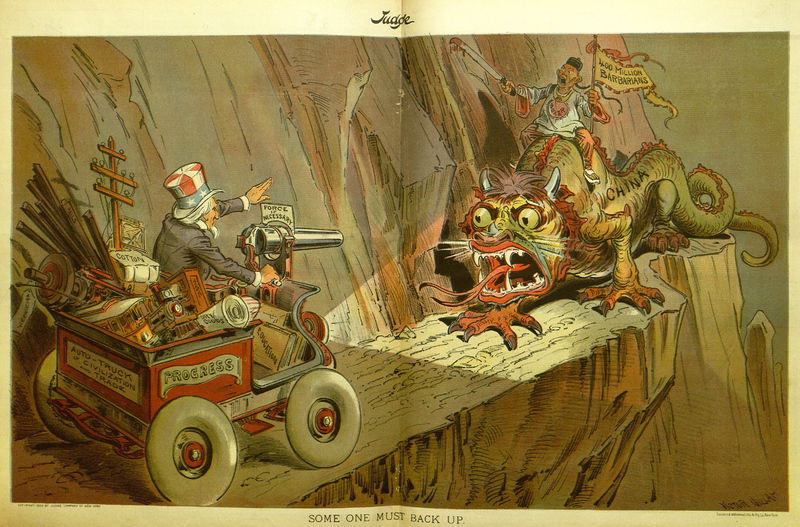

③ 神聖的白人負擔演繹

講到地理以及國民性格之外,經常在研究世界歷史時聽到的詞彙「White man’s burden」在馬漢言談間甚為明顯。中國崛起了,中國人現在看他的措辭肯定會痛斥其自大傲慢,但當我站在馬漢角度,他眼中的世界就是這樣的。

雖然他曾經這樣說:

「東西方文化接觸和商戶影響問題不能忽視,但也不能因所謂獨立國家擁有自主權而延誤彼此交流。我們應該積極引導這過程,並創造良好環境使兩種文明自由發揮各自影響。各國堅持要求中國給予他們自由買賣權利,但並不要求中國人一定要與他們貿易,中國人可根據自己獲利動機決定如何行動。這樣我們的思想也能要求在中國自由傳播,而中國人亦有自由交流權利,我們並不強迫他們傾聽或者接受什麼」(P.190)

「我們相信我們的影響是正義的,他來自一個尊重他國人民自主權並盡力發揚自己信仰的國家。不過我們必須使中國代表人物認識到我們願意且有能力幫助他們抵制各種不合理要求,我們考慮的不是自己的短期利益,而是全人類普遍利益」(P.192)

「日本只是曾經排斥過外來思想,而中國在與外國有了長期接觸後還是反對吸收那些可以使自己重獲生機的東西。為了人類社會普遍利益,必須讓中國對歐美文明開放,必要時可以使用武力。我們能無視上帝和人類的責任拒絕給予我們的支持嗎?儘管形勢緊迫,但獲得菲律賓為我們贏得準備使人們相信我們是上帝的使者,神聖的使命使我們不能不顧現實情況魯莽行事。」(P.192)

「一定要強調歐洲文化的優越性和實用性,他包括法律、政治、道德各方面。他的生命活力和價值不僅在盎格魯-撒克遜人(Anglo Saxon)種族身上完美體驗,在英國持續發展的英國美國殖民地區也得到淋漓盡致的體驗。今天歐洲文明是傳統文化與現實情況結合的產物英美責任是讓他好好發展,推動世界貢獻力量。」

馬漢本人活到1914年,他看到劍拔弩張的歐洲列強蠢蠢欲動,卻沒有看完第一次世界大戰。他研究的歐洲國家主要圍繞英、法、德、荷、西,其中對島國英國大加讚賞,「不僅具有強大海軍,而且還有其他殖民地人民對他的忠心,因為他們認為英國的力量是可以倚靠的」;他又說英國「生產、市場和運輸三者完美結合不僅帶來巨額財富還成為海上霸主」,並且表現出希望美英友好,甚至結盟。

④ 馬漢對明治日本海軍發展影響

馬漢著作固然是為了美國利益先行,但在明治日本海軍精英階層接觸研究馬漢的海權理論後,通過教育體系和戰略規劃,深刻地影響了日本海軍的發展和戰略方向:

1890年,馬漢著作的部分內容被翻譯成日本語,首次出現在日本帝國海軍官兵協會的雜誌上;1896年,《海上權力史論》翻譯成日本語並由西鄉從道題字「要在制海」,令更多日本海軍軍官和關注海權的人士得以接觸和學習其理論。

秋山真之於1897年赴美時兩次拜訪馬漢請教,並將其學說引入日本海軍大學校課程;其後山本權兵衛曾考慮聘請馬漢到日本海軍大學校任客席教授,惜未成行。

透過讀秋山真之等前人當年掌握的知識,比起過度簡明扼要的歷史教科書、集中人物描寫的歷史劇集,我似乎對當年的世界局勢有個更清晰的概念。

延伸閱讀: