【2014元宵台灣文青之旅④】結廬在人境:紫藤廬 日式古建築茶座

結廬在人境,而無車馬喧。 問君何能爾,心遠地自偏。 說的是筆者在台灣時第二天時在新生南路三段的一間小茶居的午餐。走出房子明明是車水馬龍的大馬路,可是在這裡,卻能賞花望藤、品茶展書。即使只有一個人呆坐,也充滿著浪漫的思古懷幽之情。 白居易對於隱世有一番見解:「大隱住朝市,小隱入丘樊。丘樊太冷落,朝市太囂喧,不如作中隱,隱在留司官。」塵務煩心除了可以歸隱除煩,隱身於熱鬧的舊城窄巷之餘品嘗絕佳的美食。能輕鬆自在感受舊日的寫意情懷的就是這間台灣第一所具有藝文沙龍色彩的人文茶館,因庭院三棵老紫藤蔓生屋簷而命名「紫藤廬」。 那天正好下雨,坐在玻璃前正好可以看到雨水打在小池塘上。旁邊的客人們正優雅地品茶,我一個人望著餐牌挑午餐。 二十餘年來,紫藤廬舉辦各類藝文活動、茶文化交流及思想論壇,開批判風氣之先,也成就幾位本土畫家由此發跡。有關藝文活動的單張和免費雜誌佔了一個不小的角落,取了一本介紹台灣二月的活動的雜誌,當中提到松山文化園區,靈機一觸就成為了下一個目的地了。 紫藤廬四處都是茶葉、茶杯、茶具,地上還有火盤燒著炭,燈紅的火光發出細碎的爆裂聲。創辦人周渝多年來闡揚以天人往來與茶人修養為研習茶道之始的茶文化視野,提出「正靜清圓」的茶道哲理,同時以茶為媒介,與音樂、舞蹈、傳統曲藝等互動,深拓了台灣茶藝的多元樣貌。 午餐上來了,每一件食物都小巧精緻,如同日本料理。餐具的配色和擺放驟眼一看也是很和風的,說是台灣和日本的結合一點也不為過。那件焼きたて的燒魚和四平八穩的豆腐,用筷子輕輕壓下、切開、如同品嚐和菓子。夾起一小片放在白米飯上香味飄起直入鼻孔一瞬間,我開始真實地感到似乎「吃」在這裡足以升格為「行為藝術」了。 紫藤廬除了是一個茶座之外,還有一段有關歷史文物育與再生活用的歷史。1997年因產權爭議,財政部欲收回紫藤廬並將紫藤廬查封,引起軒然大波,藝文界、學術界、茶藝界及台北市民、國際友人紛紛連署向政府施壓陳情,藝文界人士們更發起一波聲勢浩大的古蹟保存與搶救運動,成功地促成紫藤廬被指定為古蹟而保存下來。 紫藤廬常年孕育的道家美學觀及自在隨意的空間氛圍,使她成為台北市民品茗沉思、談文論藝、遠離塵囂的一方小小淨土。常年積累的文化能量及關懷社會正義的價值取向,也使她成為台北市的文化地標之一,歷年來許多中外媒體如紐約時報、華盛頓郵報、Discovery、藝術新潮等皆有不少深入報導。 官方網站:http://www.wistariateahouse.com/ 館 舍:台灣台北市新生南路三段16巷1號 電 話:02-23637375;02-23639459 古蹟開放參觀:10:00-17:00 茶館服務:10:00-23:00 供 餐:11:30-14:00 17:30-20:00 訂閱Blog主臉書: http://www.facebook.com/kiri.c.wong 關注Blog主微博:http://weibo.com/wongkiri 關注Blog主Twitter:https://twitter.com/wongkiri

從新聞自由和烏克蘭想到的新彊烏魯木齊朋友的故事

打開報紙總覺得這個世界十分混亂。 到底是香港記者無亂不歡還是故意放大事情?有些地方感覺永遠歌舞昇平,人民安居樂業,例如人民日報下的中國。 星期日香港有網民佔領旺角,拖着行李箱模仿自由行;香港島那邊政府總部又有藍絲帶運動,最近紅得發紫的李慧玲等等也出來為捍衛言論自由聲嘶力竭。 當我們以為香港很混亂的時候,美國與俄羅斯兩大陣營的角力正在烏克蘭上映。一位瞪着惶恐大眼睛頭髮凌亂的烏克蘭少女在鏡頭前向世界上訴說了他們的祝願。這個片段在YouTube上被閱覽超過六百萬次。 可是比起筆者朋友的經驗,當社會動亂再加上言論箝制和網路封鎖,加起上來才是真的恐怖。 筆者想說的不是烏克蘭,而是中國的新疆烏魯木齊2009年的七五騷亂,它是中國新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市的流血事件。 有一天我跟一位大陸朋友說起香港的眾多事件,說起這個政府有多可恨。他突然問了一句:你覺得甚麼是自由。 當時正值藍絲帶反滅聲事件,所以我想也不想就說可以隨便罵政府、表達自己的意見—也就是說最少也要有言論自由吧。 然後他就問我你知道甚麼是七五事件嗎?在回答他之前我馬上機靈地上網搜索了一下,大致看到了一些YouTube上的視頻,知道是很血腥的暴力事件。大概就是新疆維吾爾族人和漢族之間的衝突。還記得當年香港也有人提出過是否要幫助甚麼的,然後香港的曾蔭權特首就算會跟進,最後不了了之。 那時正好開始放暑假,我的朋友作為學生不用上課,每天就待在家裏害怕。下街的話就是要到超級市場搶購食物,還要害怕買不到食物要捱餓。走在街上看到白刀子進紅刀子出,街上實在是非常混亂。可是在這恐怖的情況之下竟然就在當日新疆的網路就停止了!這個情況報紙不敢報、記者不敢說。每天電視和報紙照常出版,廣播就說市面情況已經收到控制。可是住在當地的居民每天都活在地獄之中,這位朋友每天就和他的舅舅通電話得知市中心情況。固網電話可以使用手機發短信還限每日二十個。 雖然一方面是因為動亂下網絡受到干擾令通訊停止,另一方面更是為了要維持面子不能讓其他地方知道這裏發生了騷亂所以必須保持低調。同時,只有報章雜誌上看到天下太平,才能政通人和萬事俱興,不損每年GDP暴升的好意頭。 朋友家中還有當時的血淋淋錄像沒有公開,這些都是非常珍貴的片段,反映了中國民族問題的衝突。這些片段大家都不敢公開,如果公開了恐怕黑也會很快被刪除。敏感字眼在「萬里長城」的守護下,生活在最近的人民永遠不能知道。 然而,新華網指外國讚揚中國是次事件處理透明: http://news.xinhuanet.com/world/2009-07/10/content_11683319.htm 眾所周知中國的內政向來不喜外國干預,所以即使這是一件死傷無數的事件當時亂成一團,在現在的維基百科裏七五事件也就只有兩句句子。七五事件是過去了,但是新疆的發展從此變得遲緩了起來,旅遊業更是嚴重受挫。 然而那朋友也了點稍微正面的:「这件事情政府掩盖,是因为当时政府的怀柔政策是主导政策,掩盖住以防止美国等国家利用这件事情挑起事端,对国家造成更加恶劣的影响。」(以上一字不改摘錄原文) 對於這種說法固然有它的理由,可是對於國內旅遊人士、升學人士或者探親的人來說就不好辦了。每次都世界各地有動亂被傳出去後,每個國家的政府都會提醒自己的民眾小心別到那個地方去旅行,保險也不會賠償。可是如果正因為消息不靈通令他國人在新疆出現了意外甚至死亡的話,這有應該誰負責任呢? 後來,朋友離開了烏魯木齊到了中國的大城市唸書,不代表他忘記了七五事件,也不代表他沒有感到憤怒及無奈,而是他甚麼也不敢說也不想再說。如果當初烏魯木齊的青年也能好像那個烏克蘭的少女站在街頭向全世界申訴,如果當初政府更加及時果斷地採取應對措施,而不是僅以迅速中斷網絡通訊來應對恐怖襲擊,今天新疆會是甚麼樣子呢? 其實也沒有甚麼樣子的—可能有和現在一樣都是那麼和平吧。打開新聞聯播,神洲X號又發射了,全國人民也奔小康了,這不是非常幸福的一個國家嗎? 小小的一個新疆,小小的173個人犧牲,在大國崛起之下又算得了甚麼? Youtube片段上載日期:2009年07月18日 2009年7月5日,數千名東突恐怖分子在新疆首府烏魯木齊市對手無寸鐵,無辜的漢族市民進行了極其血腥,慘無人道的大屠殺和種族清洗。 2014年2月24日於香港 訂閱Blog主臉書: http://www.facebook.com/kiri.c.wong 關注Blog主微博:http://weibo.com/wongkiri 關注Blog主Twitter:https://twitter.com/wongkiri

【2014元宵台灣文青之旅③】故宮博物院晶華 歷史和美食精緻結合

到台灣不可不到的故宮博物院,是五千年文化珍寶收藏地。只有最精緻最珍貴的國寶級精品才能擠身到這個博物院供世人景仰。以往觀光客只能隔著展示櫃欣賞這些幾可亂真的鎮館文物,現在還能品嚐到以網路上名已久,以國寶為名的美食佳餚。 這些就是網上盛傳的國寶美食,超級有趣的。 故宮晶華飯店集五千年的文化饗宴,就是能夠把歷史、博物館和餐飲三者天衣無縫地放在同一個環境空間。既有舉世聞名的「翠玉白菜」,還有乍看之下就像一塊東坡肉般美味多汁、肥瘦層次分明的「肉形石」。 來到了故宮晶華,先不要顧著點菜,來走一趟看看建築物不會讓你失望。融合在當地山景的故宮晶華外牆採用如明鏡般透亮的玻璃帷幕,照映出藍天、綠意和故宮身影。 帷幕內部隔欄則以北宋汝窯青瓷「冰裂紋」為設計元素,青瓷因釉燒溫度在表面形成自然的裂紋,呈現出「雨過天青雲破處」的美感,流露出濃濃的中國風。內部空間規劃則由日本設計師橋本夕紀夫操刀。走道兩旁矗立著靈感源自距今四千多年前新石器時代「良渚文化」中的「玉琮」柱;玉琮是古時祭拜神祇祖先的禮器,將敬天的肅穆傳統融合於現代的用餐環境中。 餐區懸掛著仿西周祭祀用的樂器「宗周鐘」吊燈,後方牆面以兩幅與宴會有關的古畫為裝飾,分別是沒有畫家款印的唐朝《宮樂圖》,與藝術家皇帝宋徽宗的《文會圖》,呈現文人雅士相聚品茗、吟詩作對的食趣。 包廂分別以故宮典藏書畫家的名號命名,例如「松雪居」,以北宋張擇端《清明上河圖》的紙雕鏤空為裝飾,以光線透視畫中的市井風貌;「蘭亭居」則利用放大燈箱映照出書法家王羲之的《蘭亭序》;「東坡居」的牆面書法選用蘇軾千古傳誦的《後赤壁賦》等,這些仿製藝術品都為宴飲憑添不少雅興。 看完了建築物,還沒有看餐牌嗎? 別急,今次要給大家介紹的除了以上的國寶外,還有女孩子會必定會尖叫的「迷你版小型國寶精緻點心」,比香港任何一家國際級酒店的中式High Tea Set都要強! 以中、英、日三語編寫而成的餐牌本來就是一本藝術品。相片拍得漂亮不在話下,連排版和紙質都是讓人歡喜的。 這裡開始貼我們吃的東西囉!左下的是三杯雞、右下的是小牛排。由於不算很有特色所以不特別說了~ 一本現代的餐上印滿了國畫和書法,連吃個午飯都變得優雅起來了!每一道推介的菜都附有有關的歷史簡介,這不是「舌尖上的歷史」是什麼呢? 終於點到了傳說中的肉型石-東坡肉(興奮)! 由於大白菜實在是感覺太白菜了啦,所以還是吃東坡肉吧。天氣那麼冷吃肥肉才會溫暖。可是這片東坡肉也太好吃了吧,放入口中軟軟軟的,肥糕滑滑如楊貴妃的酥胸。愛上貴妃的肥肉結果十分罪惡,發起不了安史之亂但事後減肥可少不了! 這個香苗藏鳯袖是個雞翅膀中包著溫熱糯米的小食。 點菜時是一隻隻的,裡面的骨頭都先起了,所以小孩子吃就最適合。糯米本來就是超級好吃的東西,冬天根本是糯米的季節嘛。 吃了一隻意猶未盡-但不可以這樣的!你還有很多好東西等著你(心底尖叫) 千呼萬喚始出來的不是船上的琵琶女,而是船下的甲魚! 以我所知甲魚在香港也是有的,很多女孩子嫌牠長很醜都不吃,還說牠的板很粗糙看到毛管都站起來。其實冬天吃這個真的很補很溫暖,那天台北只有十度左右,吃了這個後來還脫了外衣只餘一件薄衣也不覺得冷呢。 至於肉和皮在盅裡浮浮沉沉的模樣,我覺得還好啦,其實都已經一片片了有什麼好害怕的。身子不好冬天手腳冷冰冰的女孩子可不要怕,有機會試試這個啊。 接著,要介紹我的真心喜愛的、感覺是整間晶華裡最有意思的甜品「多寶格御點集」了。 香港看多了西式三層架的西式甜點High Tea、吃馬卡龍和鬆餅吃悶了?台北故宮博物館的晶華中式點心架如同古代文人的珍藏小玩意展示架,還有故宮鎮館之寶迷你玉白菜喔!玉鴨是宋朝的,玉白菜是清代的,還有中間那個也是展品中出現過的竹雕的南瓜。 它們都是廚師一隻一隻人手慢慢製作出來的,既花精神又考功夫。 到台北故宮博物院可不要忘了去晶華用舌頭感受歷史和文化啊!! 最後,謝謝當天的友情帶隊参觀故宮博物院的台灣陳桂圓女士介紹了這麼好的一個地方吃午飯。台灣的朋友們如果你們有朋友來台灣也請一定要帶他們到這裡;香港的朋友們也不妨到妨故宮時一訪這個超有文化Feel的好地方啊! 地址:臺北市士林區至善路二段221號 (故宮博物院內故宮晶華大樓) 電話:02-2882-9393 網址:http://www.silkspalace.com.tw 訂閱Blog主臉書: http://www.facebook.com/kiri.c.wong 關注Blog主微博:http://weibo.com/wongkiri 關注Blog主Twitter:https://twitter.com/wongkiri

【2014元宵台灣文青之旅②】台北當代藝術館再會歷史 蔡志松眼中愛情絢麗與荒涼 浮雲人生

台灣文青之旅最後一天找來了筆者的筆友-不錯,現在都21世紀了,筆者還有結交筆友寫信的! 圖片:MOCA裡代表愛情絢爛和悲涼的鉛製玫瑰 筆友任職廣告行業,是個很「文化人」女生,比筆者小幾歲。她定期在台北當代藝術館(簡稱MOCA)當義務導賞員,筆者經常在臉書看到她介紹MOCA,這次去台灣自然也不得不找她當當「盲公竹」帶路了! 穿著秦代古裝的企鵝正在溶化,可能代表人類文明令動物失去家園。 非常有年輕活力的館內設計,館內可以拍照,但手提包要寄存在免費的儲物櫃內。 台北當代藝術館正好在展出【再會歷史—蔡志松】。此展為中國雕塑藝術家蔡志松在台的首次大型個展,展出46件以雕塑、裝置及攝影作品。不僅將於館前廣場展出曾經在第54屆威尼斯雙年展中國館展出的作品〈浮雲〉,更有知名的《故國》系列與《玫瑰》系列作品,將古今中外各家各樣的藝術與文化邏輯融合,互相交流撞擊進而與觀眾展開藝術對話。 以往筆者對於現代藝術都是非常莫名其妙-沒有什麼藝術細胞的人也沒有什麼好否認的,不過聽到了「再會歷史」這個題目,還是感到有種微妙的親切感。展覽的學術主持人胡永芬表示:「再會歷史」或許是這時代才獨有的特權,一方面意味著向歷史招手,與我們再次相遇;另一方面也意味著跟歷史揮手再會,兩兩相忘不再相見。 本次展出的作品,有《浮雲》系列、《玫瑰》系列、《故國》系列三個種類。 《浮雲》系列的五件作品從當代館戶外廣場延伸至一樓入口室及走廊,並上升至二樓展場,從廣場上融合嗅覺、視覺與觸覺,以龐大的雲朵雕塑,到3D效果的雲圖像、輕盈感的懸浮雲、和融合科技的磁浮雲,以各種不同面貌呈現。 《浮雲》展現的是關於人生的哲思。人生是一種聚合,它隨時可以消散,遵循的是無常的法則。 利用多塊不同的透明膠片成功製作了看似半透明的雲。 《玫瑰》系列以玫瑰象徵愛情,又以具毒性且質地脆弱的鉛做為媒材,巧妙暗喻愛情美麗迷人、卻又危險易碎。 在指環的盒子內,躺著的是鉛製的玫瑰,向來溫柔的玫瑰變換了材質,是多麼的冷。 館內設有QR CODE,只要把手機對著拍下就可以看到各大藝術品的介紹。 這朵大得令人覺得害怕的鉛玫瑰,就是展覽的露魂。 在情人節後的一天看到它其實也很有反思「愛情到底是什麼」的作用。對筆者來說,或者也是一份很特別的體驗。 或謝老師用藝術帶出了愛情的美麗和無奈。 實物在野外時更加令人震撼,放在小房間裡又是另一種感覺。 《故國》系列基於蔡志松對生命經驗的體悟,揉合了西方藝術的人體語彙和東方的造型元素。它以《詩經》中「風」、「雅」、「頌」三種內容體裁為基本概念。 這個金屬的檔案袋,聽說是中國大陸每個人都有的。從一個工作單位到另一個單位,你的身世你的過失,就封在這份檔案裡面,而你本人是至死也不能打開自己的袋子的。有大陸的朋友可以說明一下是真的嗎? 「風」將先秦人物的形象以現代主義的風格呈現,憑藉精巧的處理手法,不僅凸顯材料的美感,也傳遞了一種靜穆的古典意境。 這是筆者最喜歡的系列,因為對於先秦的歷史向來有興趣。 望著這些人像的神情,歷史到底是什麼?他們的神情,為什麼總是那麼悲傷?是什麼讓他們緊抿著嘴,永遠一副低頭作揖的動作? 五體投地的三跪九叩,,電影裡看得多。一個真人大小的人像在你的眼前跪著,你成為了皇帝。 可是,更多的是一陣悸動和心酸。 「雅」則運用精準的材料處理,透過物件式的雕塑裝置,進行古典美學的凝結和人文精神的封存。 非常配服這次展覽的燈光。在現場看的感受如同突然回顧了好幾千年歷史,並產生出一份「這就是人類活過的世界」的心境。 「頌」系列傳達了對人類生存及生命狀態的深切關注。比剛作的有過而無不及,燈光令藝術品更加有氣勢,那些肌肉的紋理和伸展的四肢,人類最終的追求到底是什麼? 靜默的人像沒有說話,他留待看官自己去找屬自己的答案。 古代中國的衣服沒有留在今日的中國,似乎留了在彼岸的日本。這個女人,初見還以為是日本人。 《故國》系列所想闡述的是人性與歷史。透過人物的軀體與表情所傳達出的苦楚透露藝術家以悲憫的情懷對生命苦難的思考。 -------------------------- 繼續閱讀: 再會歷史—蔡志松 (文/胡永芬) 「再會歷史」或許是這個時代才獨有的特權,一方面,它意味著與歷史招手,小心翼翼地歡迎它來到我們面前,與我們再次相遇;另一方面,這句話也意味著跟歷史揮手再會,兩兩相忘,不再相見。「再會」始終是個矛盾的說法,不僅透露出語言的兩義性,同時也說明了在真實的歷史之中,同樣也存在著這麼兩條像雙頭蛇一般交錯的路徑,但是唯一能夠決定這兩種姿態對人們所代表的真實意義,則取決於我們從此時此刻出發,對於過去跟未來的關懷所在。 在創作的領域裡頭,或許有些藝術創作者同樣也在思索著類似的問題,站在古今中外歷史的十字路口上,究竟我們可以擺置自己、或被擺置的位置何在?站在歷史的終結點,或者將歷史暫時懸置,蔡志松用他的藝術提供這樣的一個平台,將古今中外各家各樣的作品與文化邏輯撮合在一起交流,讓它們互相撞擊,並且與身在此時此刻的我們,展開一段漫長的對話,這整個過程充滿神秘,給人的感覺始終像一道美麗而拘謹的謎語。 中國文化中以儒家禮樂做為身體行為準則的藝術規範,重視道統與藝術對於人格道德的薰陶與教化,重視正統與非正統的區辨,惡紫之亂朱,對於新潮、改革、或反叛的力量大多採取否定的態度,凡是模仿、臨摹這類行為,只能承襲在學習者的身份下才有其正當性,重點是如何將個人的心性、品德跟審美觀產生關聯,最後再與國族的統治與存續緊密的聯繫在一塊。來到近現代,西風東漸之後,道統觀受到來自時代的挑戰,「中體西用」或「全盤西化」的爭論從此展開,東方世界的現代藝術史發展,總是擺脫不了這一連串的美學與論述之爭。 受過良好學院美學訓練的蔡志松與他的作品,總是於古今中外文化之間,究竟誰主導?誰從屬?的爭論有關聯,似乎也重新再次提醒了我們這個重點。仔細觀察蔡志松的作品,不難發現這個多方爭論與辯證的對話,正被以一種創作的手段熱烈地進行著。從各種跡象看來,蔡志松這個與中外歷史交手的野心,讓人聯想到後現代主義當代藝術創作特有的「挪用」(appropriation)性格,甚至是挪用藝術的某些理路。挪用藝術在西方藝術發展有其特定的指涉,雖然它的定義並不見得完全符合這位創作者的作品,也不會是藝術家唯一的創作理念,可是蔡志松的作品本身卻展現出了類似與不完全是的表徵,值得嘗試予以深入探究。 後現代的挪用,在中國大概從九零年代初期開始萌芽,概念化的講,它的發展基本上沿著雅與俗兩條路線進行。前者,如王廣義、余友涵的作品,受到歐美波普藝術的影響,大量引用大眾熟悉或已知的流行文化、以及政治、時尚人物與圖像,這類作品簡明粗獷不失幽默,有些充滿了民間特有的生命力,很容易進入當代的流行語境被一般人所接受,有些也隱含了反省的能量。兩千年之後的中國當代藝術,挪用的對象從流行的既有物轉移、擴散到藝術史中重要的圖像,諸如繆曉春的藝術史研究系列,蔡國強收租院的後設性與宣佈真實無用論,再再體現當下繁瑣、詭譎的藝術氛圍。這些藉由挪用觀念創作的創作者選擇以攝影、繪畫還有裝置等各種藝術形式展開他們的作品,使得挪用藝術的應用大放光彩,在其中,雕塑則是挪用概念中較少見的形式,然而如果我們將蔡志松的作品放進挪用藝術的框架中來認識與理解,可以在其間發現許多的相似之處,對於既有物、生活用品的挪用,如古代的檔案卷宗這類事物,進行一種當代的知識考古,或者以另外其他材質去轉譯一般帶有特定意含的物件,將它置於另外一個反差極大的脈絡底下去展示。 如蔡志松精心製作的金屬作品《玫瑰》系列,用百煉鋼去呈現繞指柔,或者是其最著名的《故國》〈風〉、〈雅〉、〈頌〉這一系列之作,運用了大量近似中國先秦肖像的作品,古意盎然;若我們仔細觀察這些作品,即刻會發現有太多現代以上後現代未滿的弔詭氣息,例如男性裸露的雕塑令人想起了〈大衛像〉這類只會在西方古典藝術出現的男體造像;或者有些形象似乎也參考了古埃及的造型美學;然而在他作品中時常出現的一些文官、武士或侍者,呈現以屈身、弓腰、垂首等等,既是臣服於禮儀制度、也是屈辱尊嚴、明表階級的姿態,則是在中國古典雕塑中甚為少見,卻經常性地於日常的身體規馴,出現在社會上實際的禮儀制度運作,與內在精神制約中的文化霸權中。雖說蔡志松使用的技巧跟觀念都來自於非常西方式的學院訓練,可是其中透露出的微妙感與精神性卻是相當中國的,其成功之處正在於創造出這種介於兩者之間、卻又不觸及兩者的狀態,而且作品的表現並不複雜混濁,反倒流動著一股清晰透明的質地。 後現代主義當代藝術中的挪用,與蔡志松部份創作的相同點,都在於對既有事物做借用、藝術史圖像的變形、轉化與合體,不同點則在於一般挪用藝術重視俗部、大眾口味的發展,特意誇大放大特定視覺元素,也偏好使用前衛、意外、或複合的素材,然而蔡志松採取的途徑,純粹而文雅,往往在保守跟開放中取得一種奇妙、衝突性的張力。 《浮雲》系列的出現,則已經超越了挪用藝術的框限,來到另外一種,東方對雲的想像,西方科學冷酷的磁浮原理,彼此撞擊,浮雲不再是模仿天上的雲,也不是什麼文化符號,而是一種超真實的、懸空靜止的存在。 一般挪用藝術大多具有高度的可辨識性,往往一兩眼、幾個回想就會讓觀眾聯想起其參考的指涉物,蔡志松的作品卻常帶給人一種即視感,好像在夢中看到過類似的事物,如今紛紛來到眼前。一般挪用藝術只針對一個主題或圍繞在一個角色或圖像上發展,蔡志松的尺度更大,跨越了東西方各種不同文化。東方傳說有所謂「四不像」的神獸,或號稱「九不像」的龍,西方也有人面獅身等等神話中的奇獸,這類的集體想像,似乎展現出一種人類的共性,而蔡志松的雕塑品往往也透露出這種卡美拉式的氣質。 一般挪用藝術作品的創作目的往往經過幾番思考就能大致理解,或戲謔、或批判、或反省,然而蔡志松的創作充滿了謎樣的色彩,在挪用藝術善於將各種既有物扁平化的技藝中開拓出一種歷史的縱深與抽象感,其意義往往是開放而曖昧不明,充滿了各種方向的隱喻,以至於真正的意義彷彿被懸置了一般,好像在暗示我們唯有回到對作品的質材、觸感、紋理、造型或姿態本身來思考,我們才比較能完整理會這位創作者他作品價值之所在。 蔡志松本人於作品展示方式上的執著,也更加貼近藝術的原始意義,本身關於意義的懸置,為觀者帶來的這些種種不安的感觸,或許正是這些作品最大力量的來源,即便將這些現、當代藝術種種的理論與標籤拿掉,蔡志松作品的造型,本身就已經顯露出一種美學價值。 「模仿」是藝術創作的起源,模仿並不僅若一般人所想像的,是一比一的複製與學舌,其實從很多方面來看,它同樣也涉及複雜的心靈活動,在人類學習的早期扮演重要的角色。一直以來,模仿者都是原創不可告知的暗戀者,他們小心翼翼的裝模作樣,深怕被人發現這個事實,因而傷害了自己,或者必須在打一開始就事先告白,說明自己的東西是臨摹或模仿的成品,中國古代中存在有許多摹本正是此意;學得好的人也可能自成一格,承先啟後,另闢蹊徑,但無論如何發展,這裡頭總有一個文化跟歷史的脈絡可循。但進入到現當代的視野中,這種主從關係已經被顛倒過來、或者被打亂重組了,這種模仿不但不被刻意隱瞞,反而被當成創作的核心與亮點,作者跟被模仿者的名字往往可以平起平坐,表面上看來是後人對前人的致敬,但其實真正的精神是在喧賓奪主,之後再將主位虛化。 質言之,「挪用」往往涉及了模仿、複製、剽竊、顛覆、諧擬等等複雜的文化活動,挪用藝術是一種在拋棄「信度」的條件下,追求「效度」的藝術形式,也因此一件挪用藝術作品成立的一個很關鍵的條件在於:這件作品是否能達到再創造、再脈絡化的目標。這個目標可能是反諷的,可能是博君一粲、遊戲似的,也可能是批判或反省的,當然更多的是涉及意識形態的改造,將人從既有的圖像與觀念中解放出來,得到精神上的滿足。當代挪用的先鋒,可追溯至杜象大名鼎鼎的小便斗作品〈泉〉,打破現成物或生活用品與藝術品之間的界線,挑釁既有的美學價值觀,美國的安迪沃荷則大辣辣的複製生活用品或名流的影像,活化了大眾文化與波普藝術之間的血脈關係,從此藝術跟非藝術的界線再也模糊不清。挪用藝術的被提出,則是這種膽大妄為姿態的極大化表現,一般提到挪用藝術在論述上的確立,就不得不提到美國的道格斯‧昆普(Douglas Crimp)與阿比蓋爾‧格杜(Abigail S Godeau)的貢獻,他們認為挪用藝術是後現代藝術一個很重要的表現形式,主要的目的是在挑戰現代藝術與一直以來對於原創性、以及作者的重視與推崇,強調去中心的價值觀,他們大膽的宣稱藝術中所有的創作與圖像都是「引用語」與「挪用物」,亦即原真性的概念不只是被質疑,甚至已經到了被否定的狀態。 如果我們用以上的描述來理解蔡志松的作品,不免還是會感到疑惑,因為從他的作品中,我們幾乎發現它們可能同時具備現代與後現代的特質,卻又不僅只是兩者而已。現代藝術所重視的藝術性表現,或者說是美學上精緻、象徵的處理手法,這些特質這位藝術家一直沒有放掉,然而如果就此說他的創作是現代藝術,可是那些挪用、與重組中外文化圖像的能量,卻又是後現代主義才能夠賦予的;但是如果有人宣稱蔡志松的作品屬於後現代的產物,然而當我們仔細比較,卻幾乎無法在他的作品中感受到任何一絲關於後現代作品特有的戲謔、諷刺或諧擬的氣息,取而代之的是一種嚴謹的、緊繃的、甚至是好像被四面八方而來的歷史重量,壓得喘不過氣來的一股神聖歇斯底里感受。 在西方這類藝術形式的發跡,通常跟消費社會的物質基礎息息相關,中國近二十年挪用藝術的發展,是否某程度的說明了中國社經狀態與審美精神狀態的改變:事物的大量生產、發生與消失的速度加速而週期紊亂,一切都處於流動不確定或令人起疑的狀態之中,藝術與藝術品從規律與經典之中,變成一種相對性與描述性的名詞,穩定性再也不被相信。相信不能被放棄,但不應再只是鐵板一塊,現在需要的或許是一種能夠流動的信念。 或許從這個角度看來,蔡志松的作品透過藝術創作的手段深入的探尋了這樣的辯證過程,直指人內在深層潛意識。而這一切只有在今天成為一種可能,因為我們目前可能真的是站在歷史的制高點,得以呼喚古今中外,充分的應驗了那句名言:「所有的歷史都是現代史」,而現代正是現在。這種威風凜凜其實蒼涼得令人難以忍受,它意味著此時此地將可能是一切的終點,這種瞻之在前、忽之在後、全知全能的狀態,似乎與現今全球化高速流動的處境遙遙相望,但我們希望站在這個制高點的我們,不是「高處不勝寒」,「碧海青天夜夜心」,而是「只緣身在此山中」,「雲深不知處」。 […]

【2014元宵台灣文青之旅①】中正紀念堂 《珍珠之光-透視維梅爾》Vermeer 37幅經典名畫再現台北

2014年台灣文青之旅第一天是個綿綿細雨不能晴的日子。在台北京站側的君品酒店辦理好登記手續後趕緊前往中正紀念堂。早前在網上得知,這裡有被稱為「荷蘭最有影響力的藝術三傑」之一的維梅爾的畫作展覽,名字就叫【珍珠之光-透視維梅爾】。 2011年從前在日本唸書時的老師送我一張珍珠耳環女孩明信片,是筆者初次認識這位畫家的契機。今次來到了展覽,自然也把這張明信片帶來了。 網上圖片 這個去年以東京為首站展開的特展,不僅是台灣首見以維梅爾為主題的大型國際特展,也是前所未有的「不可能的畫展」。為何說「不可能」呢?容下再談。 話說維梅爾短短的43年一生之中僅有37幅作品傳世,卻可以與作品上千件的梵谷、林布蘭並稱為「荷蘭藝術三傑」。維梅爾的畫作透過微妙的光影呈現,表現出細膩的體感。法國文豪普魯斯特更在《追憶似水年華》讚美維梅爾:「維梅爾的畫是世界中的片段,並在這些片段中把這個世界組合起來。」 由於維梅爾的畫作只有37幅故非常珍貴稀奇,它們散布於全球18處重要美術館,各館均視為鎮館之寶,加上畫作的借展費極為高昂,世界上沒有任何一座美術館,能促成37幅維梅爾一生畫作的共聚一堂(去年筆者就在都柏林的美術館看過一張因此中正紀念堂這次的展覽是一項不可能的畫展:透過維梅爾的故鄉─荷蘭台夫特維梅爾中心獨家授權,透過科技展示手法集合維梅爾畢生37幅畫作。錯過了這次就必須跑遍全球18座美術館才能再看見! 這項前所未有的展覽,用各種不同的教育角度、最新數位印刷技術、多樣的操作體驗,透視維梅爾這位謎樣的畫家,不僅深入了解維梅爾的一生、也探索17世紀荷蘭黃金時代豐富的歷史與藝術知識。 展區介紹 【創作源起─台夫特的風景】台夫特是荷蘭歷史上重要的城市之一,也是皇族的發源地,展覽的一開始利用現代數位高科技投影技術,利用五台電影級的投影機同時放映,讓我們一起回到維梅爾出生的美麗城市,透過本區也讓您對17世紀的荷蘭有更完整的認識! 【追尋時光─維梅爾的一生】 維梅爾的一生雖短暫,作品亦不多,但傳世的畫作均為收藏博物館的鎮館之寶,本區以創作的先後順序完整呈現維梅爾一生中的37幅畫,能更深入感受維梅爾一生的境遇起伏、創作風格轉換。 筆者去年曾到過都柏林看這幅畫真品。 【神秘隱喻─畫作中的秘密】 以《音樂課》(The Music Lesson)為例,將畫作放大呈現於牆面,並延伸出畫面的消失點,清楚解析畫作的空間透視及構成方式。透過圖像局部放大與說明,深入剖析維梅爾畫作中所呈現出的各種愛的訊息。 【透視之眼─維梅爾的光影】 此區充分體現了”Vermeer is light”的主軸,透過實體的呈現,觀眾可以實際體會各種光源所產生的差異,也可以感受「光」這個元素對維梅爾畫作的重要性。 【樸實呈現─維梅爾的色彩】 透過維梅爾的色彩實驗室呈現顏料的製作及分析色彩的構成。此區也可以動手操作,包括用手觸摸不同畫布的材質、比較維梅爾和同為荷蘭國寶級畫家梵谷,不同的畫作厚度(維梅爾屬於薄塗法、梵谷為厚塗法),直接感受不同畫家的作畫風格、不同材質與顏色所呈現出的不同效果。 【大師體驗─維梅爾實驗室】 維梅爾的畫作中,光線與細節都描繪得極其細膩逼真,雖然維梅爾未留下任何實證,但許多學者都推測他應該運用了當時已出現的科學輔助儀器「暗箱」以捕捉光線和色彩,本區將重現維梅爾畫室,現場設置暗箱,直接模擬當時維梅爾作畫的景況,透過暗箱觀察畫室的場景,另外設置簡單的薄紙,可以透過觀察暗箱的成像,立即在此區作畫。 37幅作品存放於世界不同的美術館。 代表荷蘭的Miffy穿上了珍珠耳環女孩的衣服。 紀念照。 展覽名稱:珍珠之光─透視維梅爾 展覽日期:2014/01/18~2014/05/04 展覽時間:週一至週日09:00~18:00(除夕及初一休館) 展覽地點:中正紀念堂介石廳、瑞元廳 臺北市聯營公車:15、18、20、22、204、208、214、236、237、248、251、252、261、263、270、543、644、648、660、670、671、信義幹線、新店客運、指南客運 捷運:中正紀念堂站5號出口,沿愛國東路直走,由大孝門進入至中央通廊,即可於左手邊看見售票處與入口。 訂閱Blog主臉書: http://www.facebook.com/kiri.c.wong 關注Blog主微博:http://weibo.com/wongkiri 關注Blog主Twitter:https://twitter.com/wongkiri

2014新年限定 旺角太子始創中心〈懷舊香港〉迷你模型展

今個甲午馬年,始創中心以微型展跟各位市民慶祝新年。這次特別邀請了二十位微型藝術頂尖好手,為市民呈現懷舊及現代慶賀新歲情景,其中更有17幅新作品首度曝光,不容錯過! 即日起至2014年2月10日。 展品拍攝回顧: http://www.pioneer-centre.com.hk/hk/location 地址: 九龍彌敦道750號 港鐵 太子站B2出口 旺角東站B3出口 巴士 98C, 98S, 102, 104, 112, 118, 118P, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, N118, N122, N171, N216 & N241 小巴 17M, 74 跨境直通巴士 訂閱Blog主臉書: http://www.facebook.com/kiri.c.wong 關注Blog主微博:http://weibo.com/wongkiri 關注Blog主Twitter:https://twitter.com/wongkiri

日語教室:春秋戰國的蹴鞠在21世紀京都反得到保存?

據每年春天推行蹴鞠始め活動、和京都御所有莫大關係的神社—下鴨神社介紹,蹴鞠在飛鳥時代(公元6世紀末到8世紀初)傳入日本,在平安時代(公元8世紀末至12世紀末)流行於日本的貴族之間。

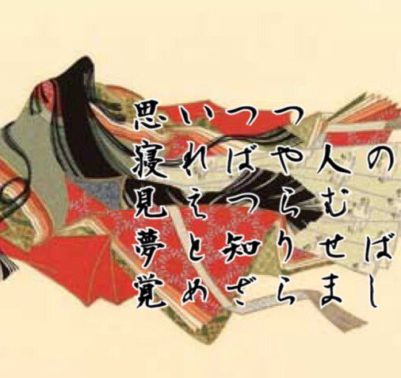

日語教室:從日本米「秋田小町」到日本古代第一美女小野小町趣談

「小町」這個字來自日本古代美人「小野小町」,日本歷史記載她和埃及妖后及唐代的著名貴妃楊玉環齊名並稱三大美人。